È di questi giorni il meritatissimo riconoscimento dei Musei Reali di Torino come polo culturale di primo livello, equiparato a Uffizi, Colosseo e Reggia di Caserta. In una regione di straordinarie bellezze naturali, che si accompagnano a un vastissimo e affascinante patrimonio artistico, dove il turismo si è fatto largo con meno clamore (e meno travisamenti), siamo di fronte a una dichiarazione di estremo rilievo.

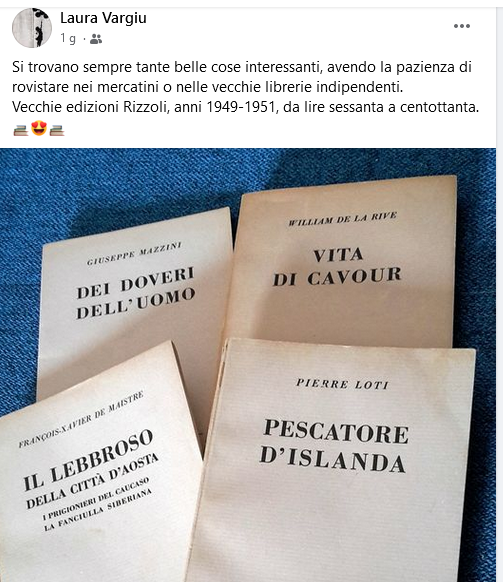

Non si sa perché, il Piemonte è stato da sempre considerato forse meno attrattivo, almeno in certe frettolose narrazioni pubblicistiche. Sconta diciamo la sua indole un po’ burbera e dimessa. Non è un territorio che si rivela al primo passaggio né si concede agli sguardi superficiali. E ciò, a mio avviso, costituisce un punto di grande forza.

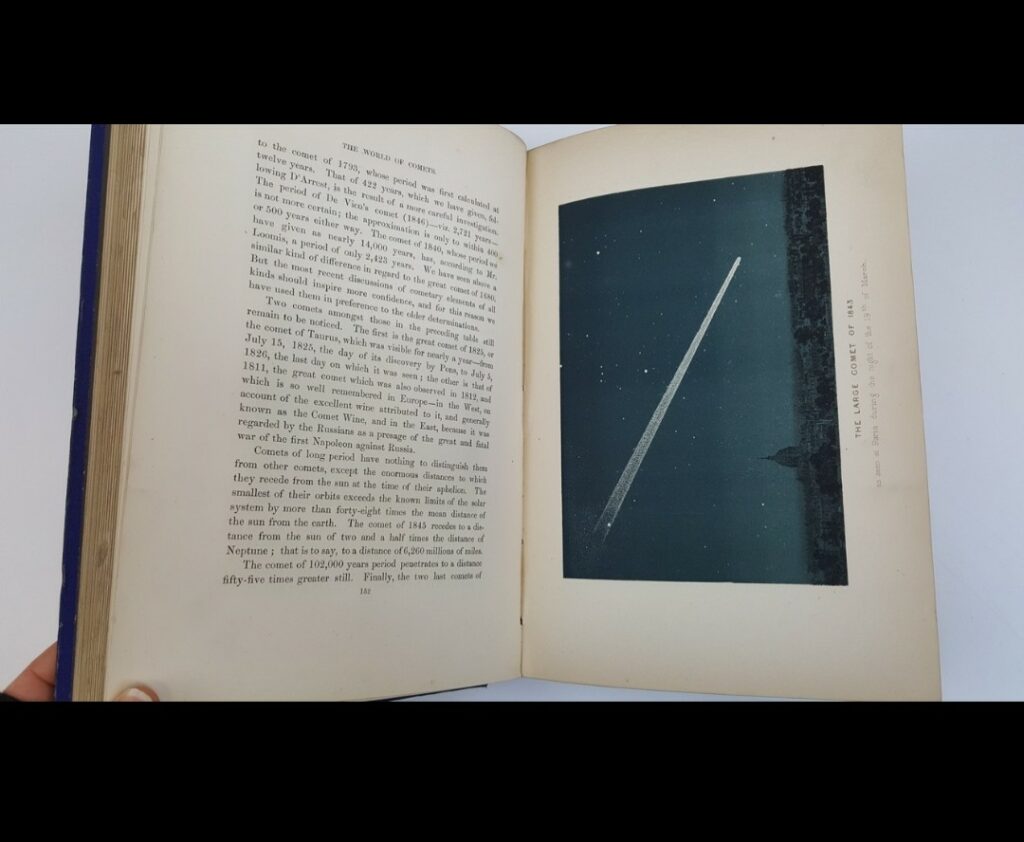

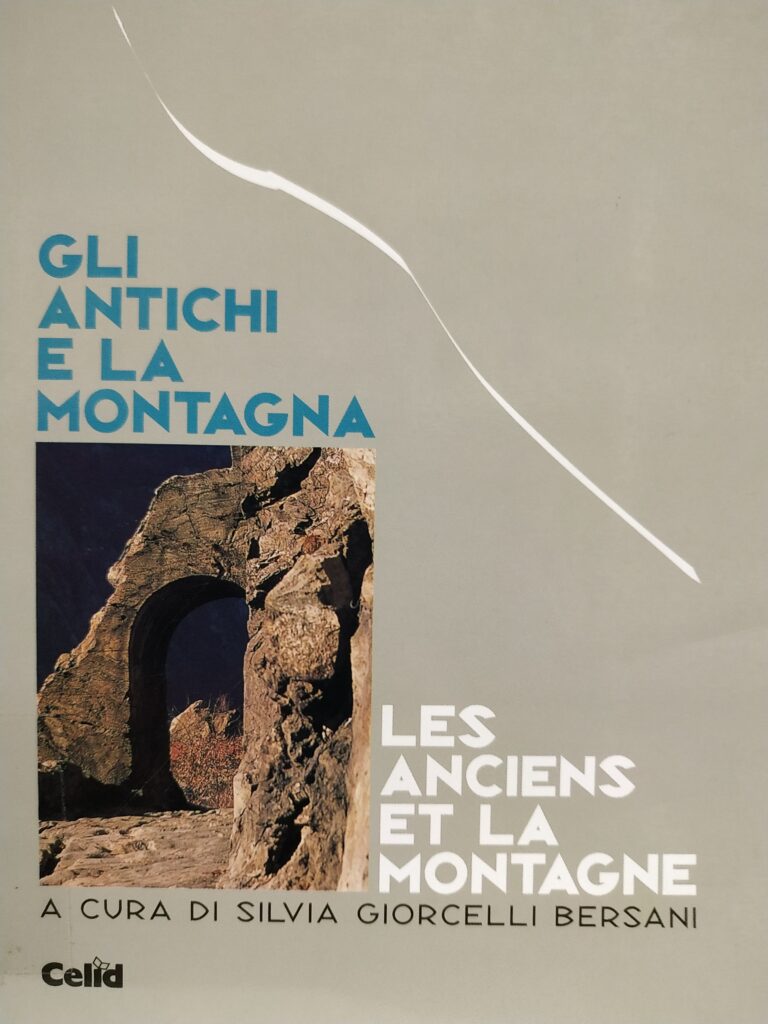

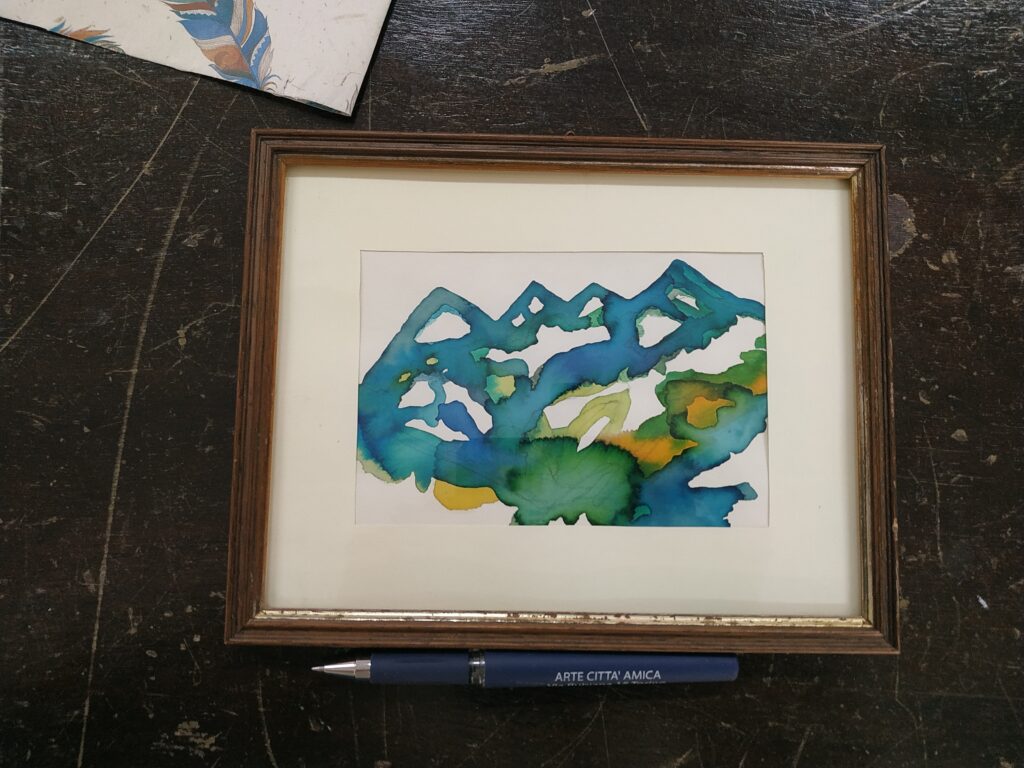

Questa indole la si comprende molto bene in un confronto fra la montagna piemontese e quella trentina. Al di là dei caratteri regionali diversi, che hanno comportato scelte e orientamenti in molti casi opposti, il Trentino è per larga parte un’affascinante e ordinatissima cartolina. Entrare di sera in Val di Fassa con la luce radente che accende le Dolomiti sullo sfondo è qualcosa che ti resta per la vita. La differenza che rilevo non riguarda dunque il paesaggio, suggestivo nei due luoghi, ma i caratteri degli abitati che si sono voluti conservare o a cui si è deciso di rinunciare. In Trentino trovo magari una sola baita con le vecchie travature nel centro di un paese, un miracolo risparmiato dalla foga della ristrutturazione, attorniato da alberghi moderni con servizi al top che però finiscono col togliermi qualcosa dell’intimità del posto. Mentre in quei pochi metri fra i muri cadenti e il legno disfatto amo passare più tempo che altrove, proprio perché lì finalmente il luogo mi parla.

Quando si arriva in alcune borgate del Piemonte, capita di metter piede in un ambiente fermo nel tempo, talora di rifugi cadenti – anche spopolati, e questo può essere pure un problema o forse no – ma ancora si osserva un ambiente alpino con i suoi caratteri di un secolo fa. E non è una montagna facile da capire, perché non ci sono canoni prestabiliti, riferimenti esatti e già noti. È la bellezza difficile di cui parlava Sciascia, quella che non si offre in modo scontato. Una bellezza tacita, che ti cade davanti improvvisa e coglie impreparati.

Nel marzo di quest’anno la Fondazione CRC, attiva in tanti progetti di altissima qualità per la tutela, lo studio e la fruizione dei beni culturali della provincia di Cuneo e, in generale, della regione, ha festeggiato il suo anniversario. È stata l’occasione per omaggiare figure di spicco che molto si sono spese per portare a conoscenza e comunicare le bellezze piemontesi, oltre l’ambito locale. Così Daniele Regis (Politecnico di Torino) in uno stralcio del discorso commemorativo: «Altri primati ci vengono universalmente riconosciuti (ma dimenticati da tutte le politiche europee sino all’ultimo PNRR) come l’eccellenza del patrimonio artistico, architettonico paesistico, demo-antropologico, agroalimentare, artigianale e naturalmente archivistico. Ai siti Unesco delle residenze Sabaude di Racconigi e Pollenzo e Grinzane, dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, dei siti palafitticoli preistorici alpini, solo per restare alla meravigliosa provincia di Cuneo, per non parlare dei parchi delle Marittime e Gesso, corrisponde la rilevanza di un patrimonio diffuso senza eguali. E non parlo solo dell’architettura, del barocco che aveva sedotto l’americano Millon come Paolo Portoghesi, che ha dedicato le sue energie più belle nel suo indimenticabile libro molto fotografico sulle opere di Vittone nelle campagne piemontesi […] e ricordo la mostra fotografica sul barocco promossa da Viale degli anni Sessanta che aveva avuto 100.000 visitatori – o del neogotico oramai assurto, grazie al progetto CRC, ad assoluta rilevanza internazionale (con la benedizione di A. G. Dixon). […] Ma mi riferisco ancor più al patrimonio diffuso, che Pellegrino ha cantato in tanti libri, della montagna un tempo antropizzata, rimasta intatta nei suoi abbandoni (e per questo così ricercata dagli stranieri stanchi delle ultra turisticizzate Alpi del nord-est), costruita dalla fatica di generazioni, raccontata in tanti suoi volumi stupendi». (Cuneo, 24 marzo 2023)

Cospicue sono state le progettualità messe in campo anche durante la pandemia. Campagne fotografiche estese, studi archivistici, catalogazioni imponenti, incontri e scambi che hanno tenuto nonostante politiche dissennate di chiusura. Certi atteggiamenti di intolleranza legati agli ultimi anni, aggravati da un serpeggiante dissidio sociale che ha visto scontrarsi proprio nel mondo della cultura persone animate da idee diverse e contrarie all’eccesso dei provvedimenti emergenziali, hanno finito con l’oscurare la genuinità e la bellezza di tante delle iniziative che si sono tratte in quel periodo. Non dimentico alcuni (indecenti) attacchi ad personam oltre al diniego da parte di taluni media di dare notizia di pubblicazioni e nomi di studiosi che avevano preso le distanze dalle politiche governative ispirate da austerità e autoritarismi sanitari. E questi sarebbero stati i ‘valori socialisti’? Comportamenti strumentali per intestarsi meriti valendosi del lavoro altrui, profittando delle condizioni di disagio dei singoli. Una cosa davvero gravissima da chi si dica artista o da chiunque abbia incarichi di ricerca.

Allora, siamo felici di riprendere le fila di tante cose che ci hanno sostenuto e accomunato in un lasso di tempo difficile. Sui temi salienti di questi nostri studi siamo tornati nel corso delle ultime settimane per una lettura in chiave economica – con le crescenti sfide che ci pone e impone una nuova gestione economica – in un lungo saggio che uscirà a giorni. Abbiamo pertanto parlato di progetti diffusi, non solo in Piemonte ma anche in altre aree d’Italia. E di come il museo, assai più di altre istituzioni, abbia la possibilità e la responsabilità in questo momento storico di definirsi come interprete di dinamiche e tendenze innovatrici che sappiano fare la differenza in termini di modelli educativi e ricadute territoriali.

Benvenuto, Piemonte, dunque! E benvenuta sia una ritrovata capacità dinamica e progettuale che scardini certe ritualità puramente ideologiche e consequenziali impaludamenti del mondo culturale.

Pratonevoso – Artesina

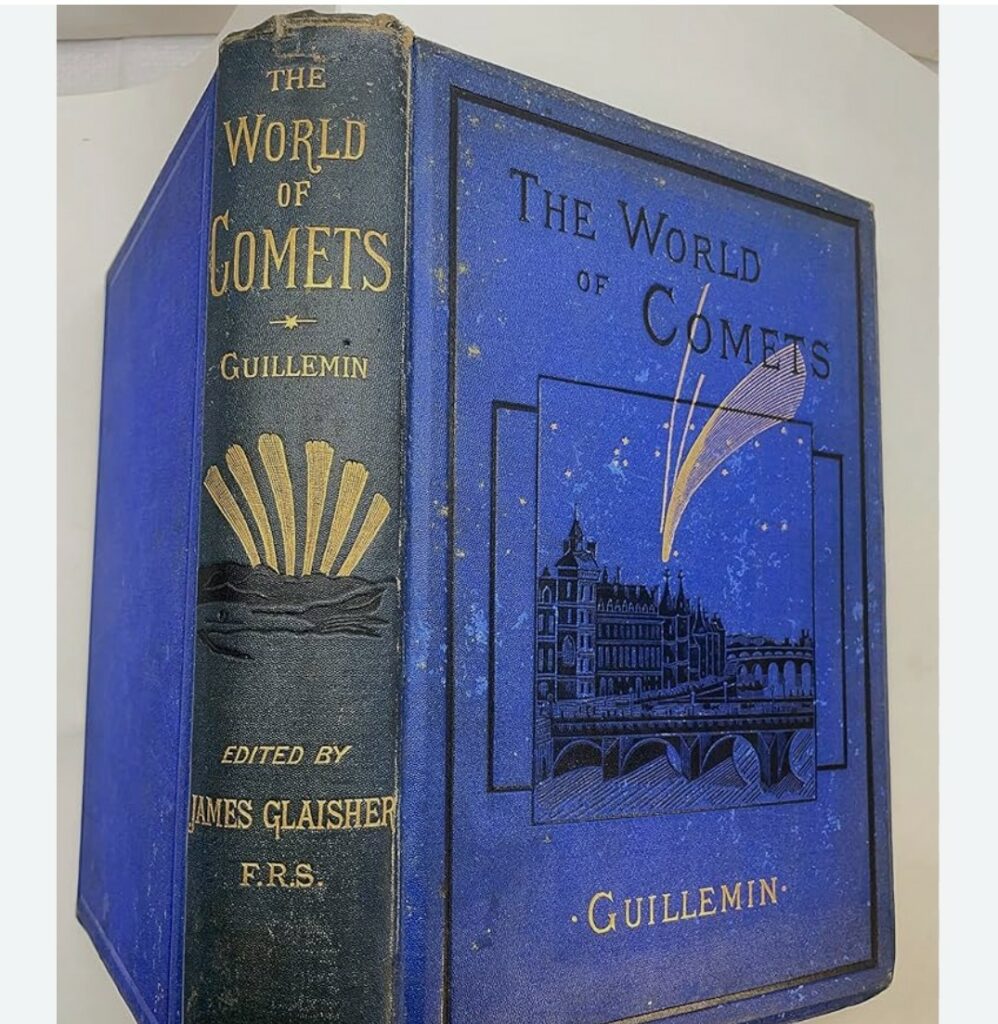

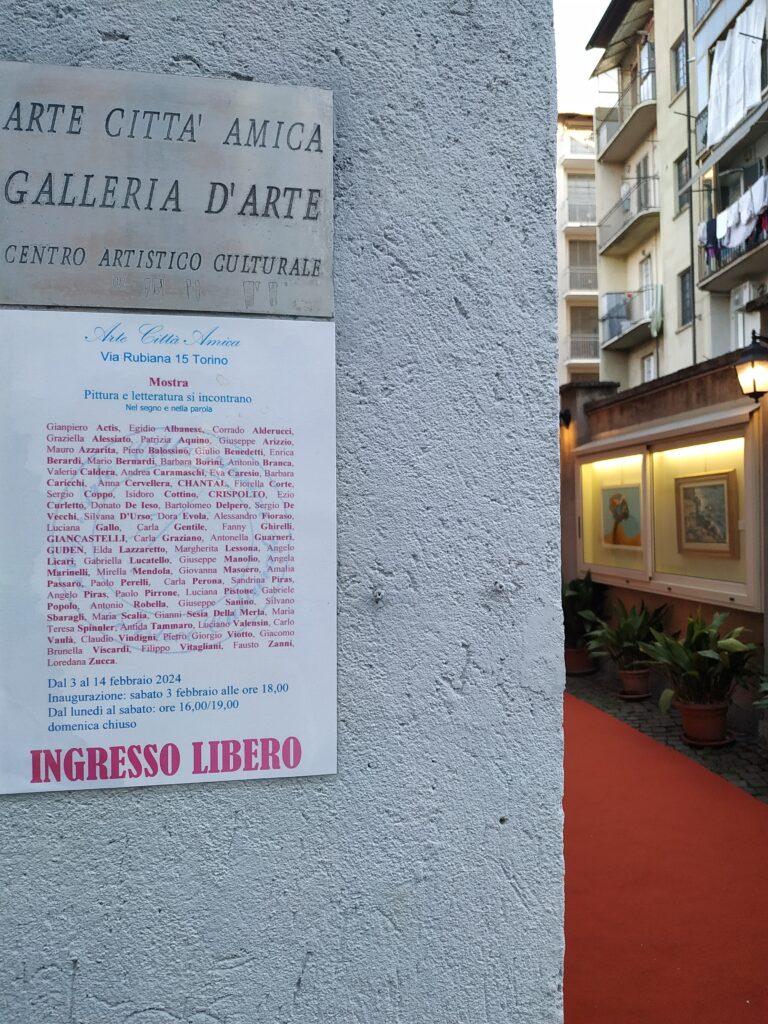

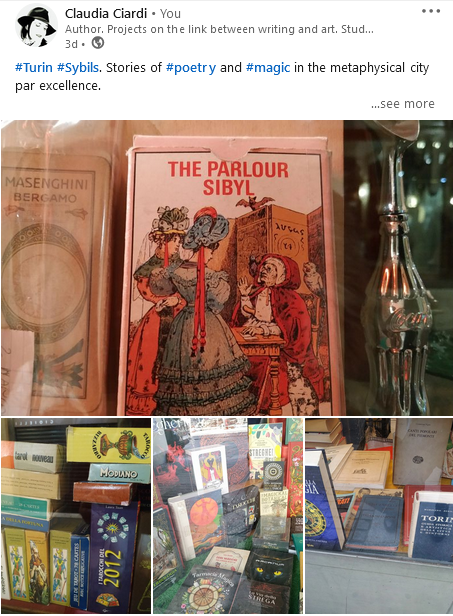

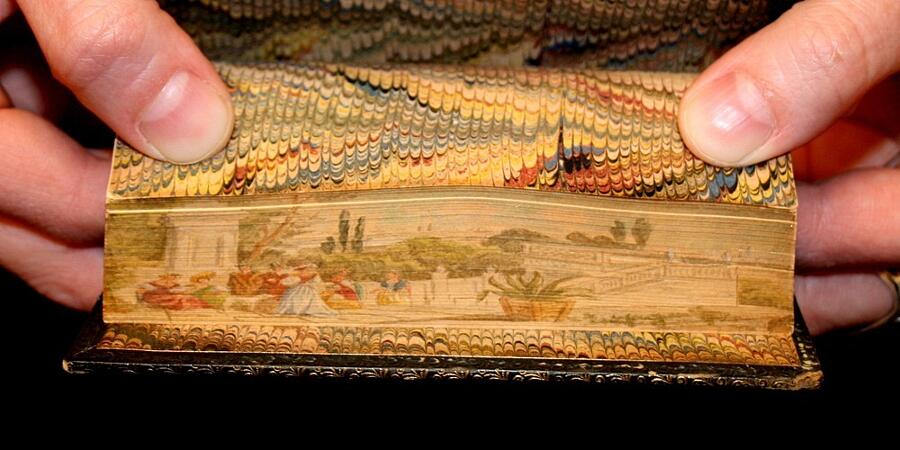

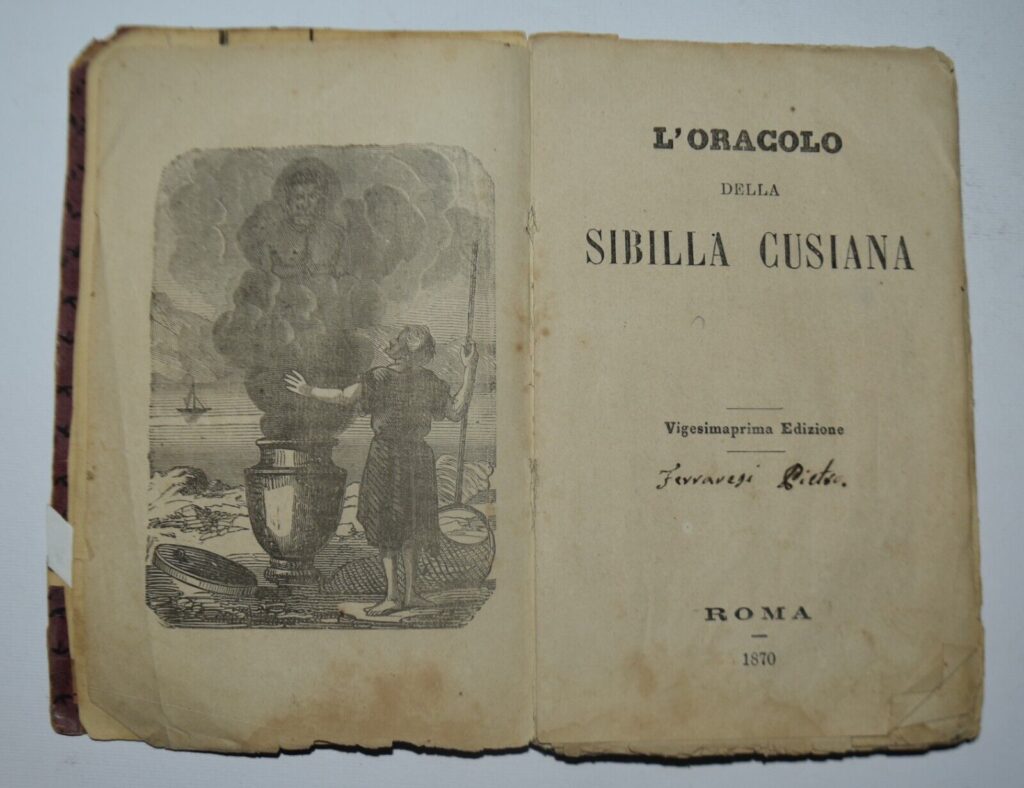

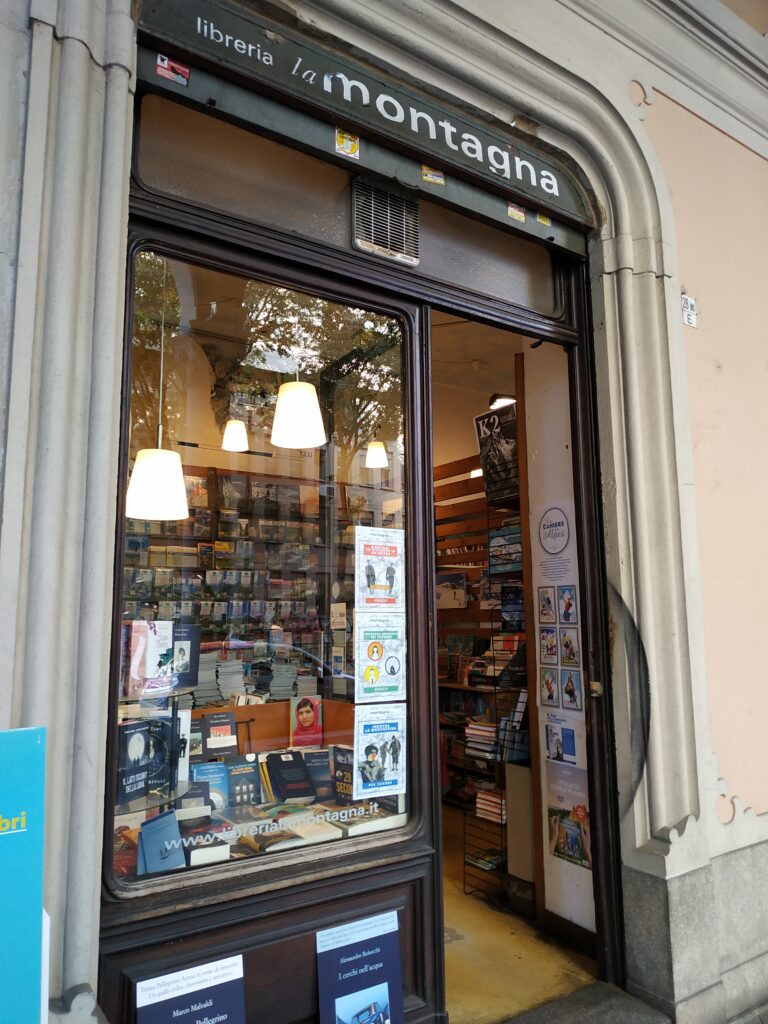

Storica Libreria La Montagna – Via Sacchi – Torino

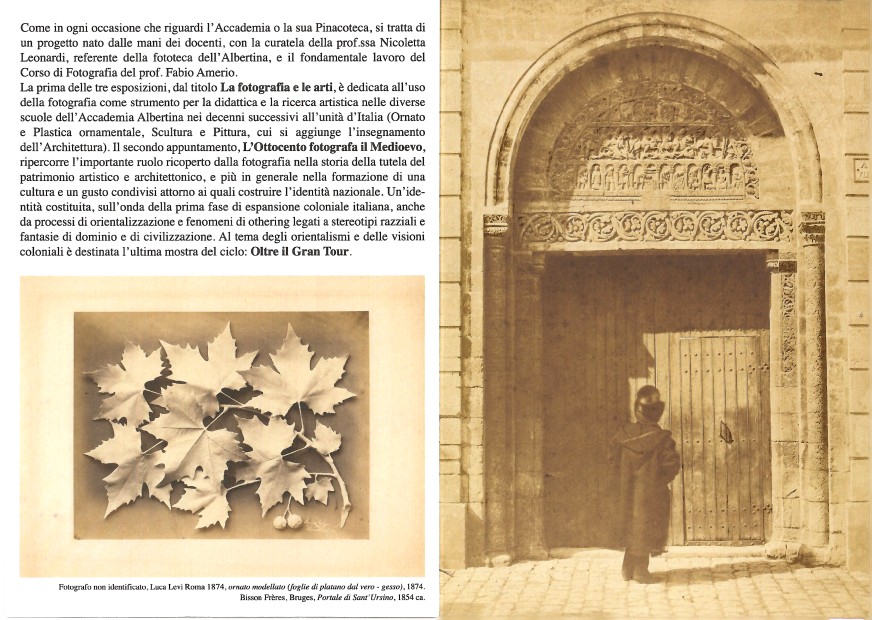

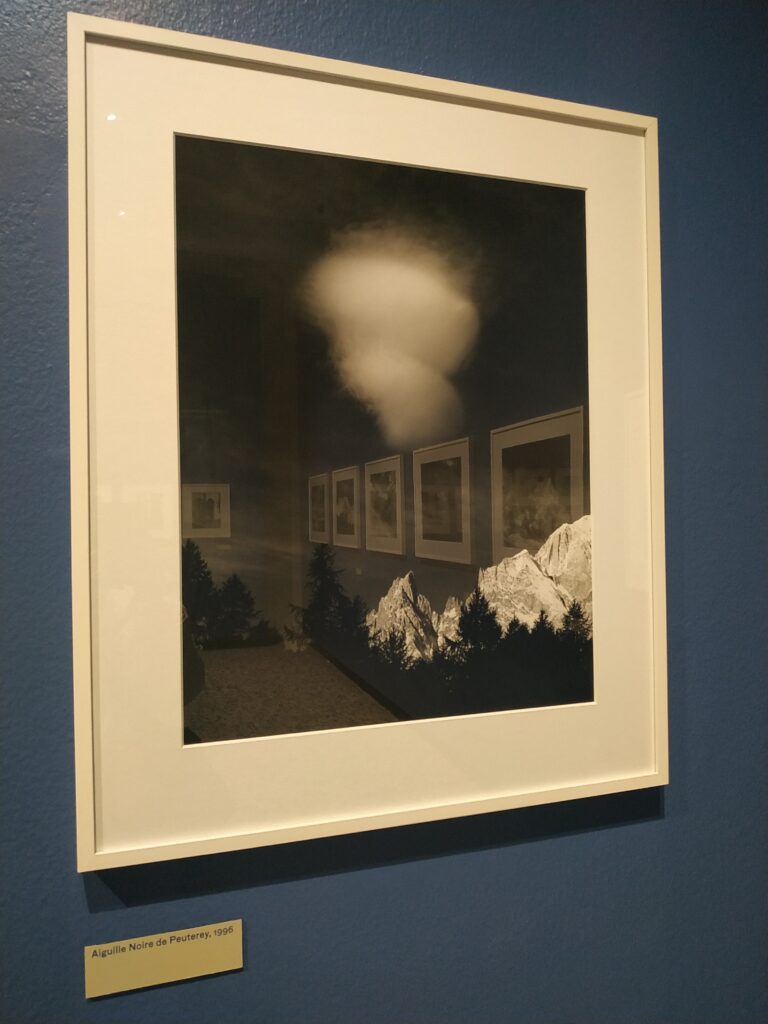

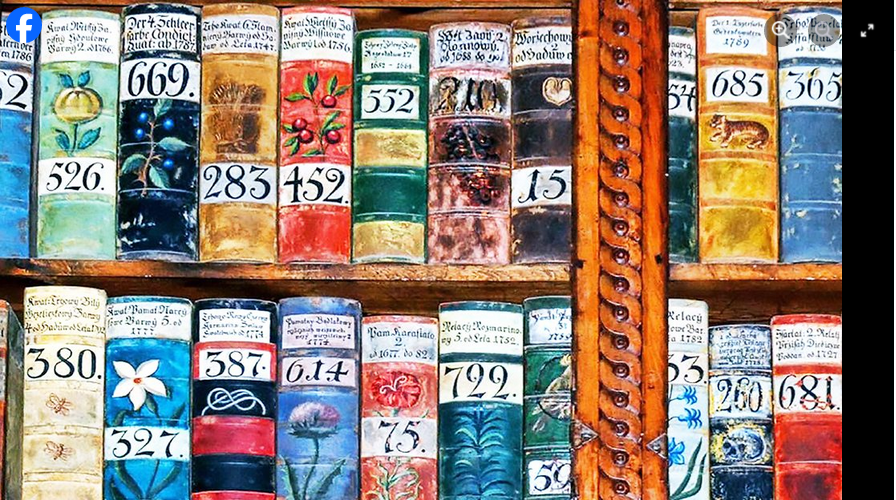

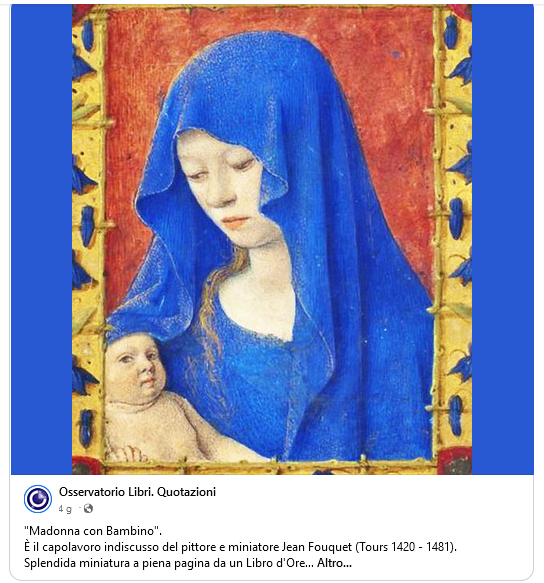

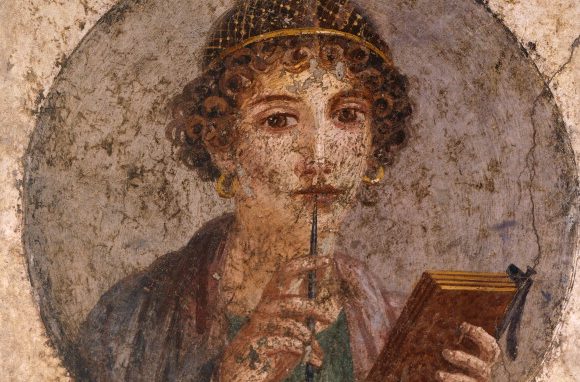

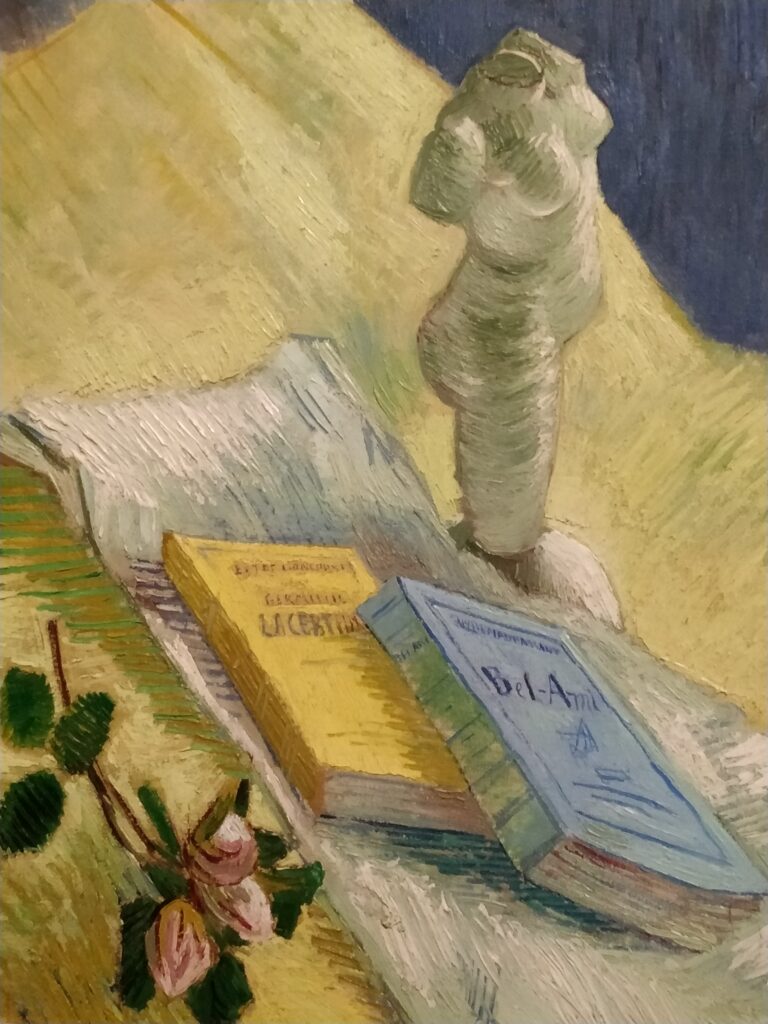

Celebrazioni del barocco piemontese (2020)

Venaria Reale – Il Parco

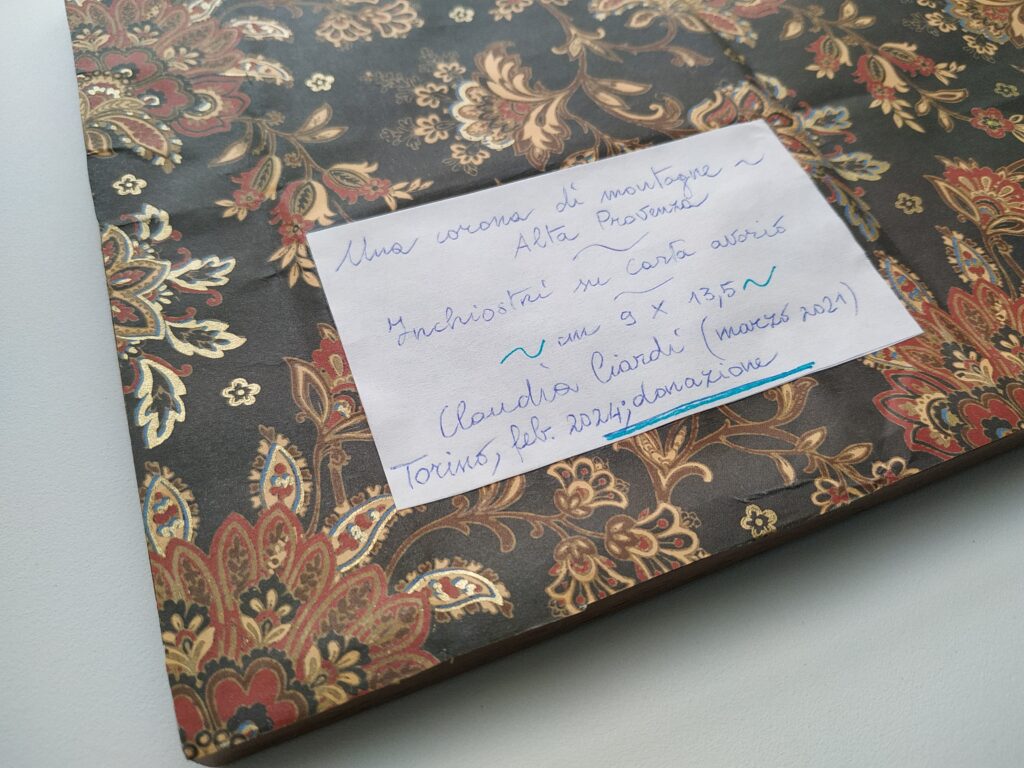

* Fotografie di Claudia Ciardi ©

![Claudia Ciardi [margini inversi] – Il chiosco delle nuvole](https://www.claudiaciardi.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-spirale-2.jpg)