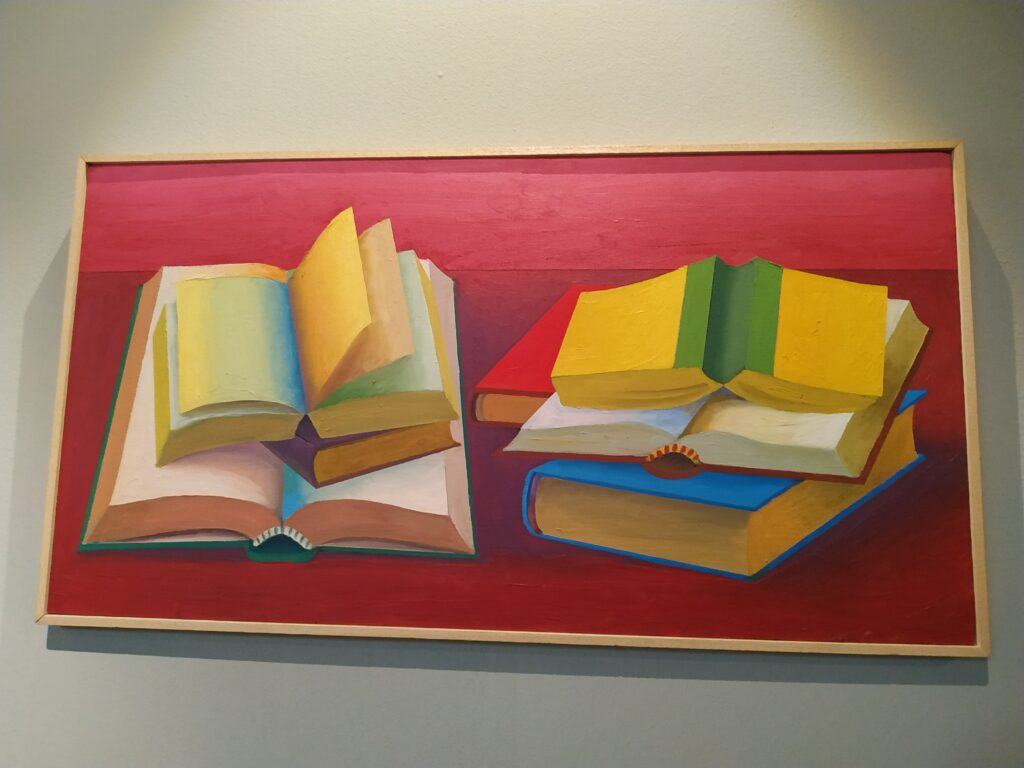

Nei secoli, a partire soprattutto dall’invenzione della stampa con il diffondersi dei formati alla base dell’odierna editoria, il libro gradualmente si trasforma aprendosi in epoca moderna a possibilità comunicative impensate. Copertina, dorso, legatura, tagli divengono spazi in cui provare effetti cromatici e aggiungere elementi decorativi per renderlo riconoscibile e attraente. L’ausilio della grafica è visto come sempre più funzionale a porgerne i contenuti, a comunicarli attraverso l’immediatezza che il linguaggio figurativo reca in sé, in dialogo e perfino esplicita mescolanza con la parola. Ma non si tratta solo di una simile conquista. Dall’inizio del XX secolo, e già nel corso dell’Ottocento, in concomitanza con le avanguardie storiche, il libro è visto in misura crescente come vero e proprio banco di prova per sperimentazioni e creazioni d’arte. A partire da questo momento non s’intende più come tradizionalmente legato al testo letterario, ma lo si valorizza in quanto veicolo di un insieme di segnali e di suggestioni finalizzati alla discussione e al rinnovamento dell’espressione artistica stessa. Sotto la sferza del futurismo nostrano, soprattutto in scia alle idee di Filippo Tommaso Marinetti, pur filtrate dal futurismo russo, il dada e il surrealismo, si comincia dunque a pensare al libro come oggetto d’arte a se stante. Fra i principali fautori e interpreti di questa rivoluzione si annoverano Fortunato Depero, Emilio Isgrò, Dieter Roth. Quest’ultimo, nato a Hannover nel 1930, attivo dopo la seconda guerra mondiale, in qualità di poeta e grafico si è a lungo confrontato con i libri, decostruendo e sovvertendone per così dire la forma in modo molto originale.

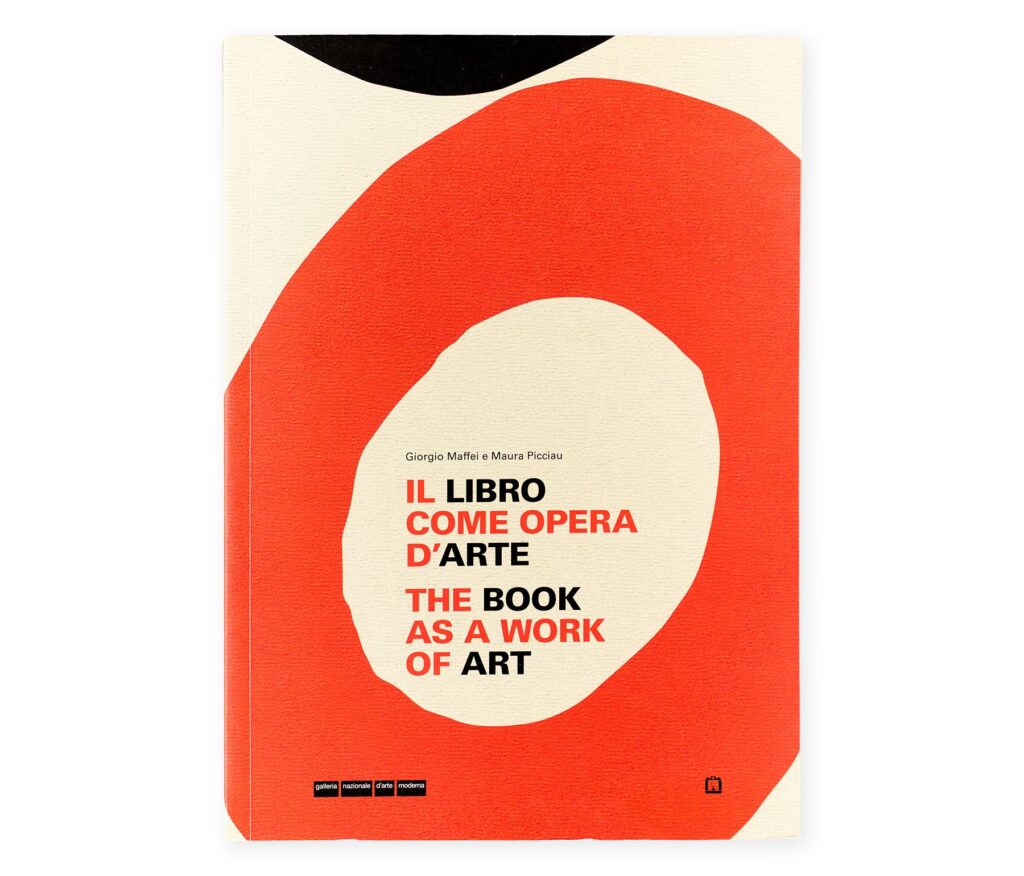

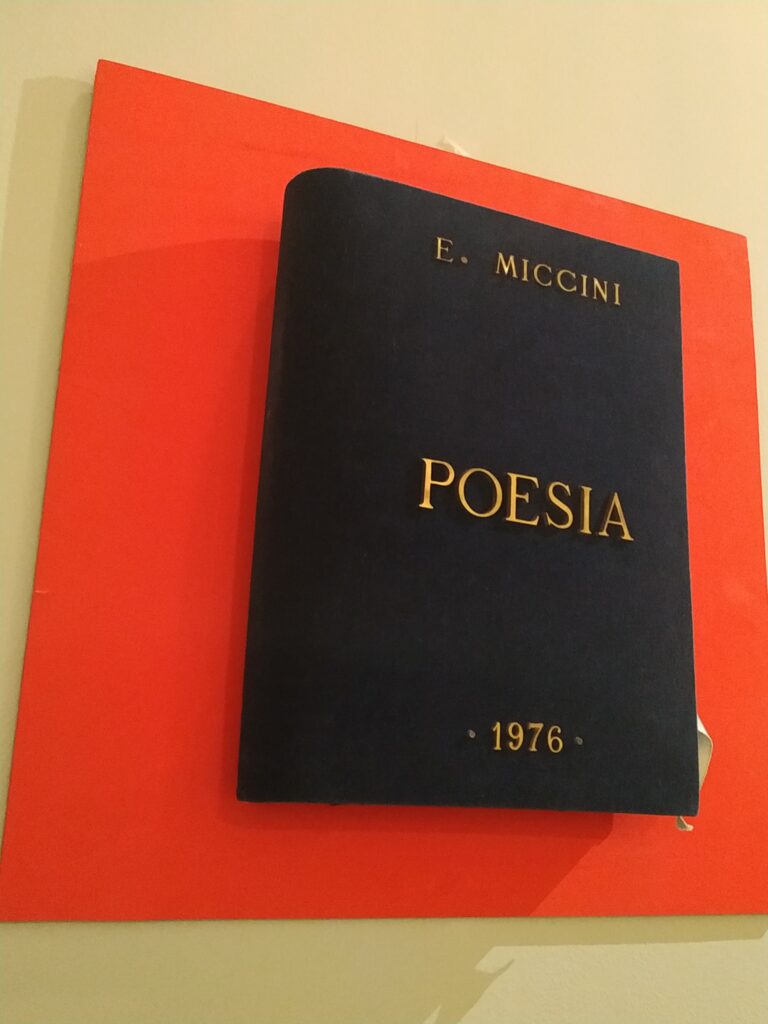

Scortati da cotali personalità possiamo già dirci in mezzo agli arcipelaghi del cosiddetto libro d’artista, pur tenendo conto dell’arbitrarietà che una formula di questo tipo comporta, posto che si tratta di una cosa ben diversa dal libro d’arte con cui si definisce un manuale o un catalogo relativo alla storia o alle iniziative legate a detta disciplina. Un’ampia zona di navigazione che riceverà ulteriore impulso negli anni Sessanta e Settanta, cimento per molti creativi nei ranghi dei più svariati movimenti, dall’arte concettuale all’arte povera, versati in diverse pratiche dalla scrittura alla musica. Il libro si offre come una galleria tascabile, un piccolo museo itinerante, libero, aperto, fluido che rompe gli schemi della fruizione del pensiero e irrompe nel dibattito culturale. L’editoria indipendente, con speciale riguardo ai libri d’artista, fiorisce non a caso nel suddetto decennio sospinto da mescolanze, esperimenti e moti libertari fra ubriacature sessantottine e più o meno rapide disillusioni. Qualsiasi sia la categoria verso cui propendiamo – libro artistico, libro figurato d’autore o libro oggetto – sia questa limitata a pochi esemplari o riprodotta in elevate tirature, siamo sempre e comunque di fronte a una creazione frutto di un’esperienza unica. Il libro è a tutti gli effetti un’opera d’arte o in quanto oggetto o in quanto contenuto. Ne risulta “scardinata” la funzione sua propria, oltre che la forma, per servire del tutto la comunicazione artistica. Uno sviluppo che si nota molto bene nella serie dei cosiddetti libri illeggibili di Bruno Munari, in cui il celebre designer italiano punta unicamente, non senza una certa dose di provocazione, sul medium visivo. Nel solco della storia qui percorsa per sommi capi si ricorda infine un ciclo di eventi di qualche anno fa, in occasione dei riconoscimenti conferiti dall’Unesco a Torino e a Roma come capitali del libro e della lettura (aprile 2006 – aprile 2007). Ispirate alla formula scaturita dalla circostanza “Il libro come tema, il libro come opera”, due mostre alla GNAM di Roma hanno indagato visivamente e concettualmente la relazione fra arti figurative e scrittura: Arte e Letteratura fra ‘800 e ‘900 nelle collezioni della Galleria Nazionale d’Arte Moderna a cura di Maria Vittoria Marini Clarelli e Mario Ursino (catalogo Electa); Il libro come opera d’arte – Avanguardie italiane del Novecento nel panorama internazionale, a cura di Giorgio Maffei e Maura Picciau (catalogo Corraini Editore).

Genesi sfuggente quanto sfaccettata di un contenuto longevo e metamorfico non soltanto classificabile come arte. Dalle prime collaborazioni fra scrittori e pittori, soprattutto nel campo del libro illustrato con litografie e xilografie – narrazioni per capitoli e tavole che a loro volta hanno contribuito a tirare la volata alla graphic novel – per approdare alle sintesi più ardite, fra tecnica e miraggi avanguardisti. In questa nuova prospettiva la composizione tipografica e la disposizione della parole non sono semplici aspetti grafici, fermi, identici a se stessi ma dispositivi mobili, incaricati di amplificare il contenuto, di creare una miscela liquida, compenetrante e spiazzante fra significante e significato. In conclusione nasce e viene proposta al pubblico un’altra forma di libro che contempla e rivela come possibili o probabili differenti livelli di lettura.

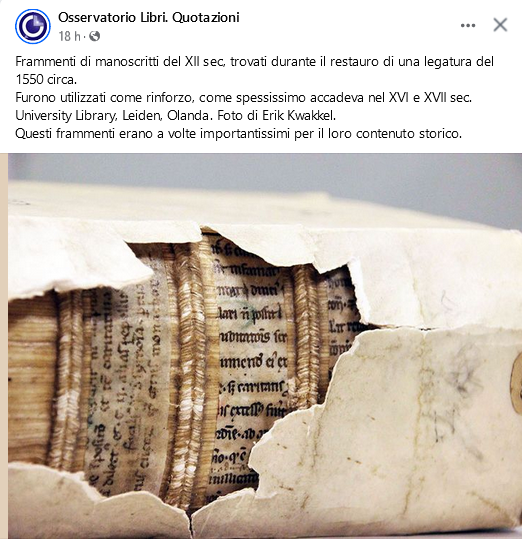

Legature con rinforzo, realizzate utilizzando “innesti” di manoscritti.

Fotografie di Claudia Ciardi ©

Altri collegamenti:

Libro dipinto

Alessandra Buschi, Cosa sono i libri d’artista: alcuni esempi famosi, in “Lemona”

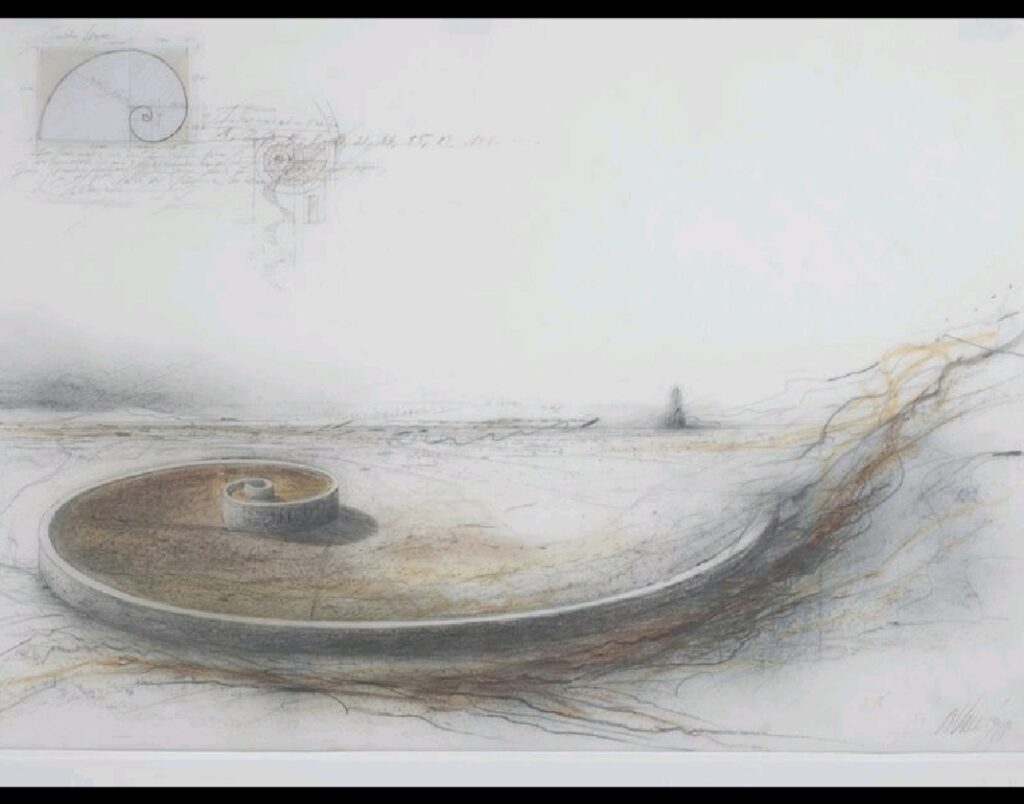

![Claudia Ciardi [margini inversi] – Il chiosco delle nuvole](https://www.claudiaciardi.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-spirale-2.jpg)