Le esperienze di queste settimane mi hanno permesso di riflettere su molti aspetti della mia creatività e anche sulla natura di certi incontri. Spesso quando siamo immersi nel fluire degli eventi, concentrati sul nostro agire, diviene difficile avere uno sguardo d’insieme e far caso a quei dettagli che invece sono estremamente significativi e rivelatori del cammino intrapreso. Se considero i più recenti capitoli della mia vita ne traggo una sequenza sbalorditiva di richiami ad elementi nodali, che se anche in talune fasi sono sembrati meno segnanti, pure hanno continuato a riproporsi. Una linfa che va ben oltre la sostanza organica e che si fa nutrimento per l’immaginazione. In ciò si inserisce per l’appunto l’emotività peculiare sprigionata da alcune situazioni, quelle che oggi nelle lezioni sull’intelligenza emotiva si è soliti definire “il picco”, una metafora che mi piace perché mi riconduce alla montagna. Nel mio picco si colloca senz’altro il ritorno in Abruzzo dove ho portato, ma più correttamente dovrei dire riportato, la Profanazione, una scrittura che proprio in questi luoghi era cominciata.

Nell’incontro abruzzese, come per tutti gli altri che lo hanno preceduto, si è dato un grande rilievo all’idea di cura, al valore terapeutico della creatività, al potere di lenire insito nelle parole. Pronunciare qualcosa corrisponde a un incantesimo, per questo è importante fare attenzione a quel che diciamo, a come lo diciamo. Le parole sono creatrici di realtà, possono ferire ma hanno anche una enorme facoltà di sanare. Una proprietà guaritrice profonda che nei nostri ritrovi abbiamo sempre provato a evocare in un rituale collettivo che è liberatorio e al contempo funzionale a far schiudere i semi dell’autorealizzazione. Come ha ben sottolineato il pittore pescarese Vittorio Di Boscio l’artista è chiamato a occuparsi degli altri, a dare sollievo laddove gli è consentito, non può sottrarsi a questa sua natura. Qualcuno ha anche detto che la scrittura congela l’età, perché chi scrive vive in una dimensione onirica capace di fermare il tempo. Fa bene alla mente, giova al corpo.

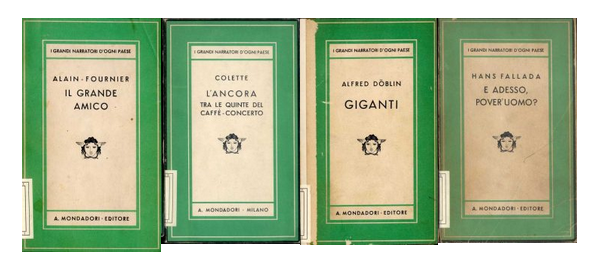

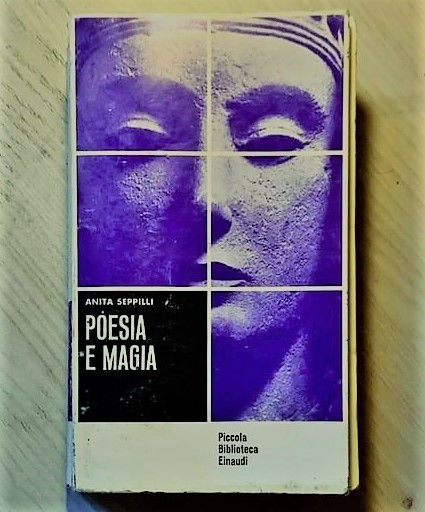

Alla luce di tali considerazioni, ancora una volta ho avuto modo di soffermarmi sulla mia storia familiare, dove seppure in assenza di legami diretti ovverosia di parentele ufficiali, i Ciardi risultano prevalentemente o medici o artisti. Il che mi convince sempre di più, per una prova data anche dal cosiddetto legame di sangue, che è innegabile il nesso fra cura dell’organismo umano e propensione creativa.

Di seguito, il discorso da me tenuto al Teatro Cordova di Pescara con cui ho presentato al pubblico il mio manoscritto inedito, Profanazione, raccolta di prose liriche dipanate fra mitologia e autobiografia:

«Sono molto felice di essere qui e onorata di poter presentare la Profanazione proprio a Pescara, città a cui mi sento molto legata da ricordi che appartengono al mio periodo universitario. Circostanze fortuite e particolari mi hanno portata qui allora e mi emoziona davvero rinnovare oggi, insieme a voi, l’intensità di quei momenti che furono di una me poco più che ventenne in cammino per le strade di questa città. Episodi, emozioni, destini incrociati che hanno disegnato il sentiero delle parole affidate a queste pagine e che offrono adesso uno dei loro frutti. La Profanazione è il risultato di un’elaborazione, una gestazione direi, alquanto lunga. Sono qui condensate almeno un decennio di esperienze autobiografiche fissate in parallelo a un esercizio sulla lingua plasmata secondo le cadenze e le peculiarità espressive della prosa lirica.

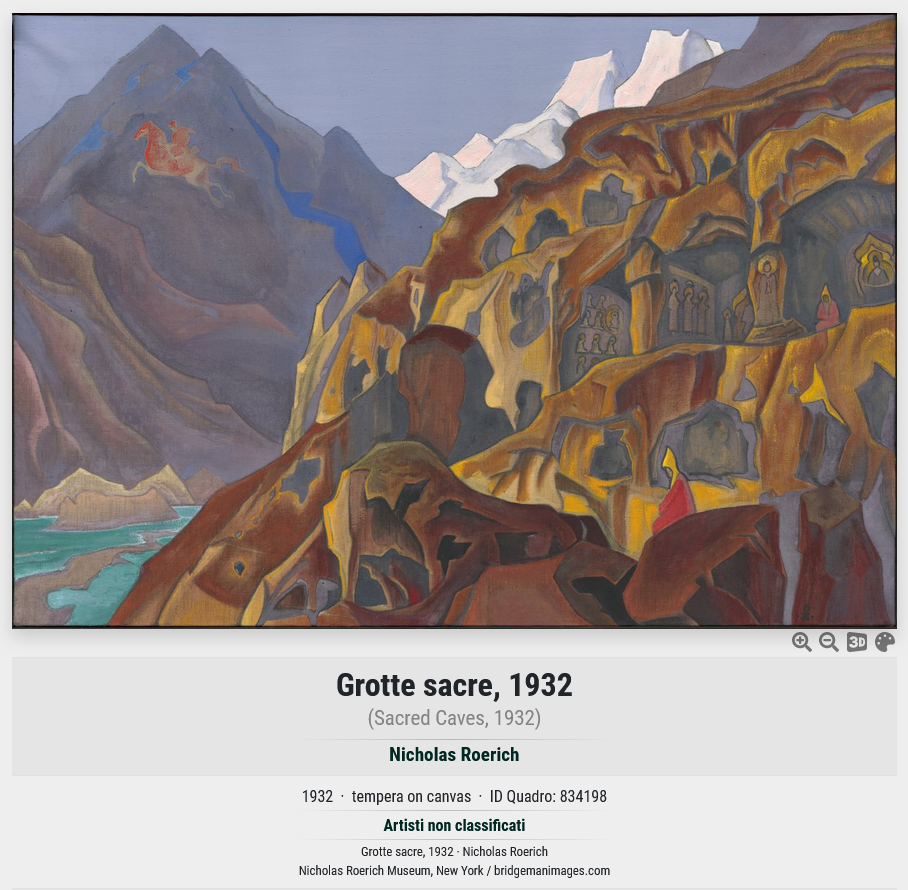

In questa galleria talora vorticosa di immagini ed evocazioni ho creato una sorta di purgatorio, un luogo che non si colloca in nessun al di là ma ben saldato alla quotidiana mutevolezza dell’al di qua. Uno spazio penitenziale terreno, fisico, che si fa attraversare e sentire, un viaggio al termine della notte in cui questa mirifica montagna scalata da anime mortali diviene il centro di riflessioni, sogni, utopie raccolte nel bel mezzo delle umane tempeste.

La narrazione incarna anche elementi di teoria e storia della lingua desunti dagli usi dialettali, ricorrendo alla citazione di parole o formule estratte da una confidenzialità familiare e territoriale. Dunque viaggio interiore, epica paesana, Odissea senza eroi apparenti. Scrittura che irrompe nei generi letterari e li mette a soqquadro, corpo traslucido che non vuole nascondere la sua nudità. Materia organica la cui metamorfosi innesca il mutarsi inquieto della parola con il suo carico di incantesimi e disvelamenti. È un’opera che si fa spazio scenico e che rovescia se stessa fino a lambire le rive del metateatro. Un corpo in grado di guardarsi da fuori, di auto narrarsi, che volutamente gioca a coprire e scoprire le sue articolazioni. I cenni alla questione della lingua divengono strutture anatomiche, parti vitali, che si fondono con le immagini, i simboli, le voci che scandiscono il testo. Ne esce una rappresentazione sfuggente eppure allo stesso tempo compiuta in ogni suo gesto, un rito più volte suscitato in un culto profanato, ma proprio per questo sorprendentemente rivelatore».

Teatro Cordova, per il Premio Giacomucci e Santini, Pescara, 16 novembre 2024

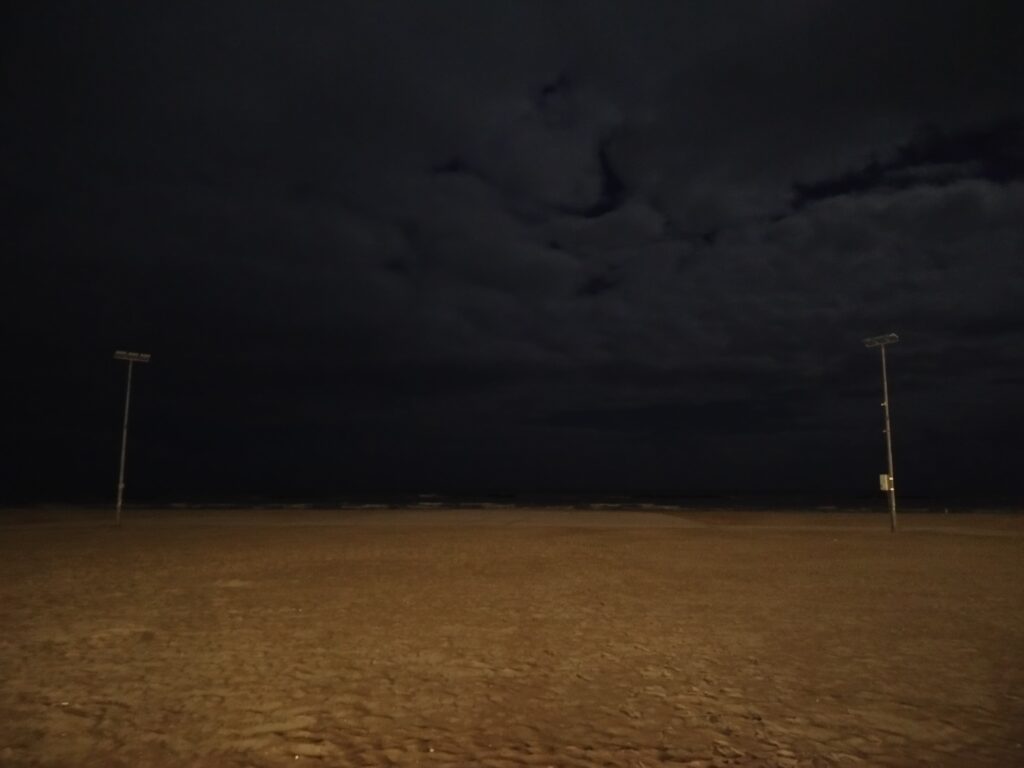

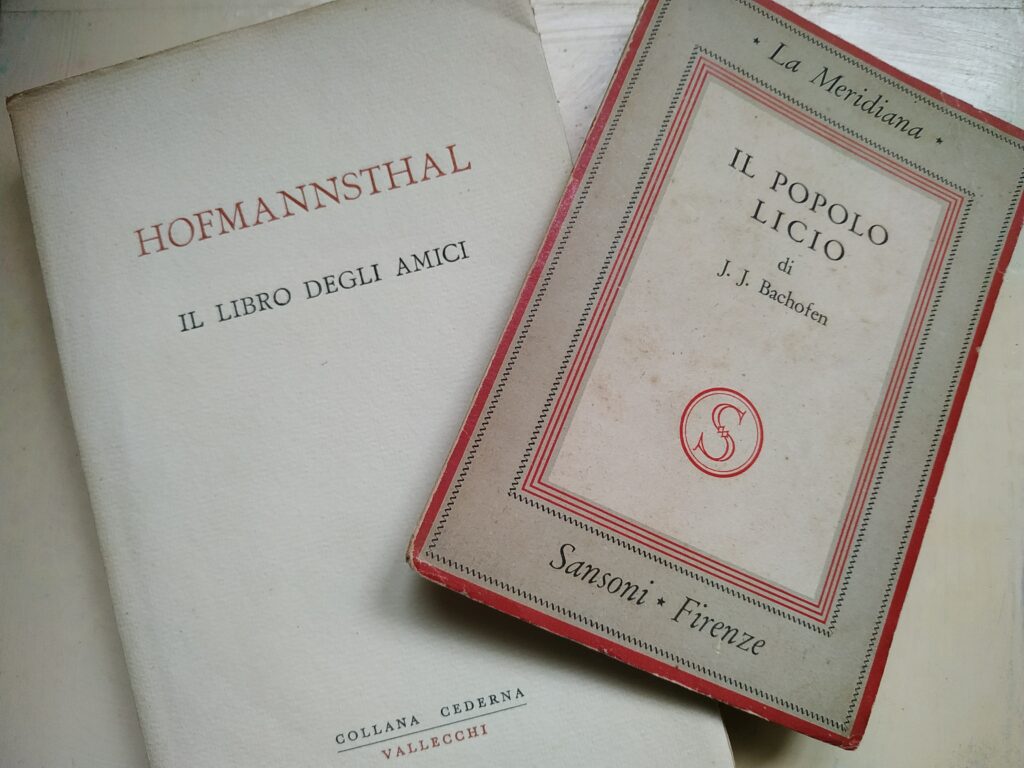

*L’Appennino abruzzese in autunno, nei giorni della prima neve, e la notte a Pescara davanti all’Adriatico.

Fotografie di Claudia Ciardi ©

![Claudia Ciardi [margini inversi] – Il chiosco delle nuvole](https://www.claudiaciardi.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-spirale-2.jpg)