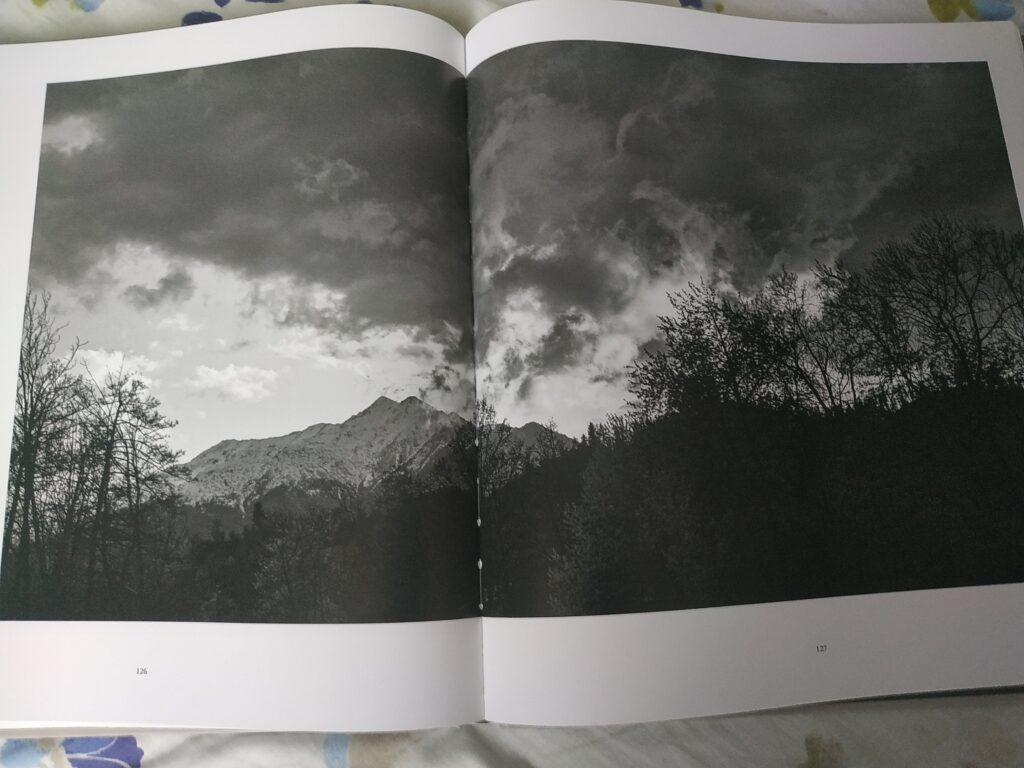

Prima di entrare in argomento una premessa è d’obbligo. Non con intento polemico ma per necessità di constatazione. Lamentiamo spesso l’incoerenza, la spaventosa noncuranza del nostro tempo. Ebbene, per comprendere quanto caotiche siano di fatto le nostre vite e, di riflesso, i luoghi in cui ci aggiriamo consiglio un semplice esperimento. Provate a leggere un centinaio di pagine di filologia classica e storia delle religioni all’aperto; vi illudete di sistemarvi in giardino o in un luogo tranquillo ma non troverete quiete in nessun momento. I rumori di fondo, ininterrotti, generati dalle più disparate (disperate!) attività stringeranno d’assedio la vostra concentrazione. E poi, più impegnativa la materia, più intensa la sensazione di perdersi.

Chi dunque resiste ancora? Il lettore è ormai un’individualità respinta, scoraggiata. Forse, quando si parla di disaffezione nei confronti dei libri, bisogna mettere in conto anche questo. Non si tratta di un effetto secondario, perché se la sottrazione di spazio e di tempo a tutto quello che tende a farci ricordare chi siamo è pressoché continua, poco rimane.

L’altra desolante verità è che non siamo più i figli di una società del silenzio. Un’orfanezza che, chinandosi sulle voci del mondo antico, il quale ancora aveva ben cari e sacri i suoi silenzi soprattutto, si avverte in misura perfino maggiore.

E vengo finalmente alla Sibilla di Silvio Ferri, classicista e archeologo originario di Lucca, che scrisse queste pagine, bisogna dirlo, fra il ’14 e il ’15. L’Italia entrava in guerra, e non si può dire che gli esseri umani non fossero immersi nelle loro turbolenze. La quiete della terra venne guastata per molto tempo, ben al di là anche del concludersi del conflitto. Tuttavia l’intento di preservare certe sensibilità non vacillava. Tali figure di studiosi, profonde e integre, dimostrano nella limpidezza del metodo, nel perdurare delle loro lezioni una volontà ferma e perfino soccorevole nei confronti di ciò che avrebbe potuto salvarci dalla dispersione.

In scia a Brelich e De Martino, interpreti acuti nonché maestri di sintesi destinate ad aprire vie nuove negli studi, Ferri dà un saggio delle sue metodologie cimentandosi non a caso in una rappresentazione della Sibilla, senz’altro la questione più complessa nella storia della religione greca. Gli preme mostrare come un argomento sfuggente e per molti versi contraddittorio, riesca a farsi osservare in una luce appena più nitida, se solo non si smarrisce l’idea di base che orienta la propria riflessione. Mentre passa in rassegna le fonti, antiche e moderne, ne discute le storture lasciando galleggiare quei punti saldi che via via vengono a disegnare l’arcipelago del suo pensiero. Il lettore, anche profano riguardo l’antichità, si addentra in tale discussione sentendosi accompagnato, addirittura dopo qualche pagina calandosi agilmente nel modus operandi dell’autore.

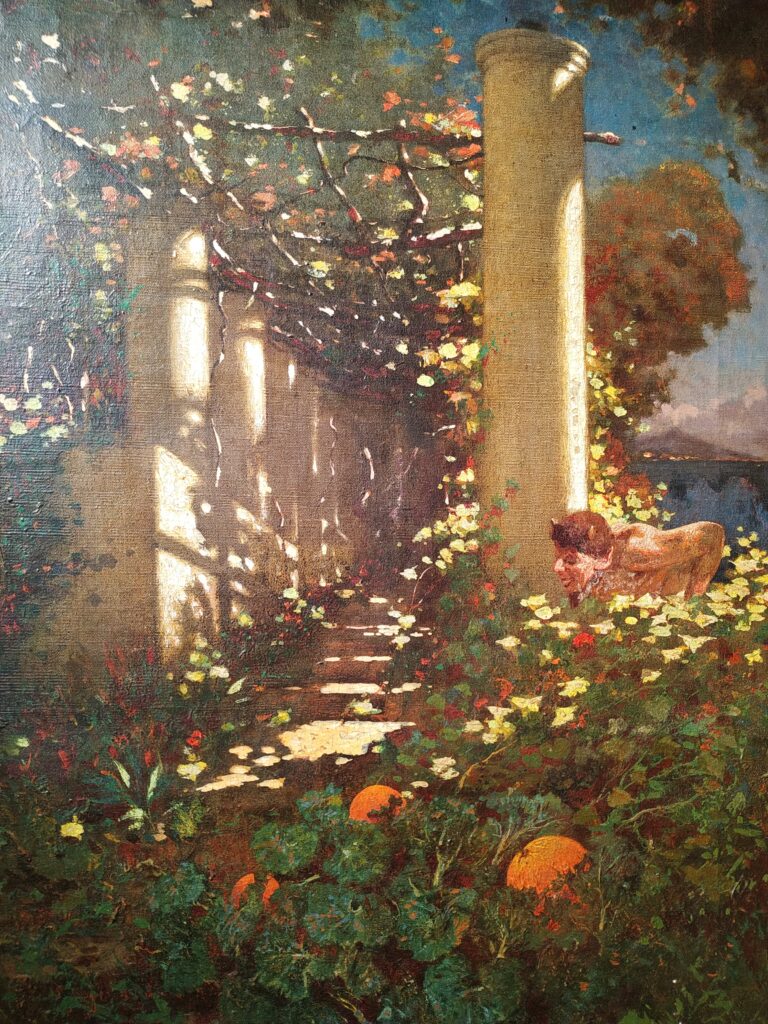

Dal rilievo fondamentale del distacco fra tradizione leggendaria e artistico-letteraria alle peculiarità esclusivamente italiane del racconto, alle biforcazioni continue tra storicità e idealizzazione della profetessa, Ferri ci permette di avvicinare e rendere comprensibile quello che diversamente si nasconderebbe sotto la goffaggine di una mano non sistematica. Sibilla è una creatura che si riveste di molti panni e personalità, culturali e cultuali, attraversando diverse aree e fasi storiche che dal cuore ellenico-orientale la conducono alle rive latine e medioevali dell’occidente. In questa immutata mutevolezza si disfa e rinasce una figura idealizzata ma anche incarnata; non v’è dubbio infatti che «nella memoria, nella leggenda, nella definizione filosofico-teologica la Sibilla ama rivivere contemporaneamente nella sua spoglia materiale di donna». (S.F.)

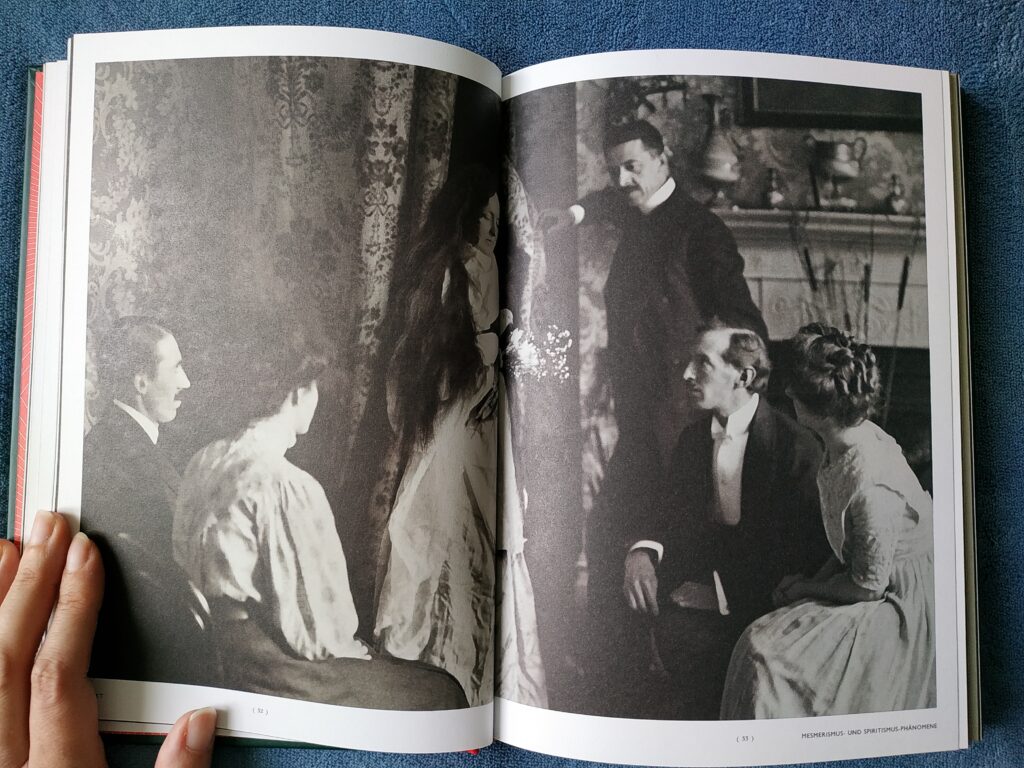

In quell’epoca piena di promesse che va dall’VIII al VI sec. a. C., di poco successiva alla poesia omerica e subito antecedente all’elaborazione filosofica, ecco apparire nella devozione dell’antica Grecia un germoglio mistico al di fuori della cosiddetta religione di Stato, in rappresentanza forse di un credo popolare che proiettava su tali donne una forma di sapienza e grazia divina. La longevità da cui Sibilla è rinata nell’ebraismo e nel cristianesimo, divenendone ipostasi e messaggera, attesta come il sostrato delle sue origini abbia i piedi ben saldi in un ampio immaginario collettivo.

Profetessa degli dei e profetessa del figlio di Dio, senza soluzione di continuità, nel segno di un simbolismo imperituro e risorgente. Si pensi all’acrostico ἰχθύς (pesce), più o meno accettato interamente dalla letteratura patristica, con la sua straordinaria evocazione di immagine-parola, e la risonanza poetica che reca in sé.

Lo scritto di Silvio Ferri ha il pregio di interrogare il passato e interrogarci, quasi replicando nel suo impianto l’essenza stessa del proprio oggetto. Come la Sibilla, non si compie né compone, non si esaurisce del tutto, e in tale fuggevolezza consiste per l’appunto la più vivida traccia della sua identità.

* Un doveroso appunto sul mio lavoro. Vedo che l’IA di google associa la mia opera a Una donna di Sibilla Aleramo. Posto che il parallelo mi onora, andrebbe tuttavia preso molto alla larga. Tanto più che all’interno della sinossi viene riformulato meccanicamente quanto arbitrariamente un giudizio approssimato e poco felice all’indirizzo del romanzo della Aleramo, che sembra perciò riferirsi anche alle mie poesie. Si tratta di un’informazione fuorviante, ci tengo a precisarlo. Al di là del fatto che pure nella mia esperienza personale, dunque in linea con la tradizione contemporanea, la Sibilla incarna un modello femminile di forza e indipendenza, la raccolta poetica di cui sono l’autrice poggia su basi differenti, fondate come detto nell’immaginario antico. Dunque, se volete conversare con me a proposito del mio libro, scrivetemi. Avrò il piacere di raccontarvelo.

Link dei post tematici su youtube – Canale “margini e miraggi”

Claudia Ciardi, Umana Sibilla, con una prefazione di Daniele Regis, Setart Edizioni, aprile 2025

![Claudia Ciardi [margini inversi] – Il chiosco delle nuvole](https://www.claudiaciardi.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-spirale-2.jpg)