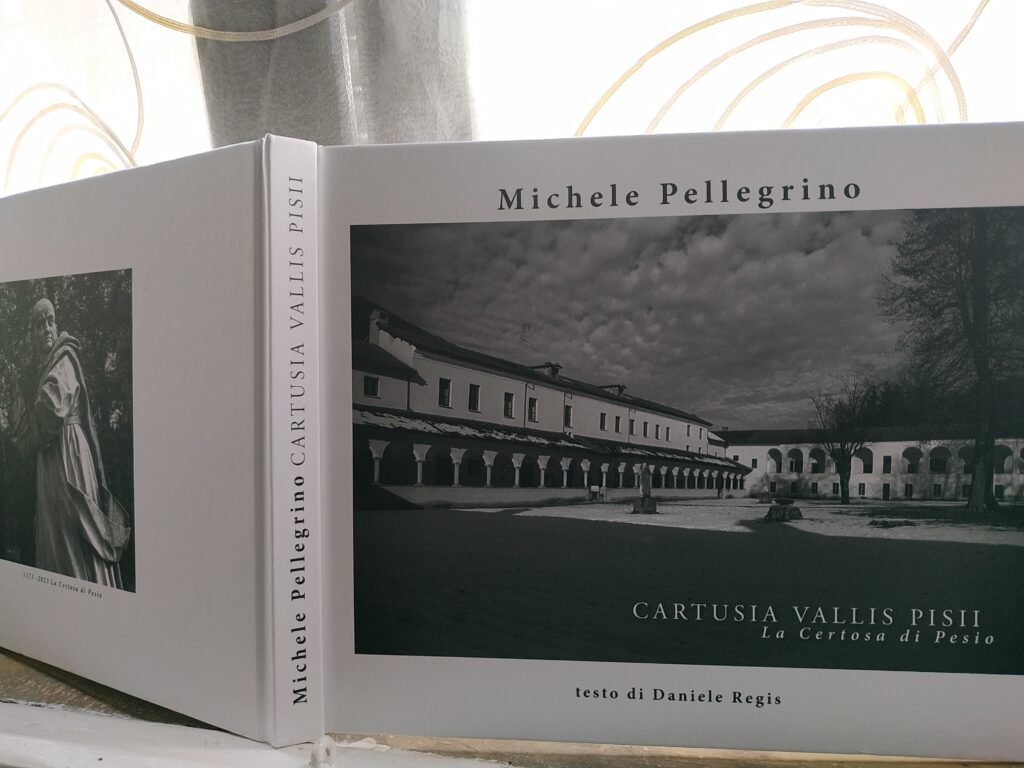

Mentre ci si interroga sugli impatti dei flussi turistici, laddove i costi in salita e gli affollamenti – che in buona parte determinano un aumento ingiustificato dei costi – rendono difficile perfino organizzare viaggi di prossimità – il libro sulla Certosa di Pesio è quasi un’apparizione e viene a offrirsi come rifugio. Le vie aperte da Michele Pellegrino mi sono care perché inneggiano a lembi di terra risparmiata e inducono l’osservatore alla sosta, a una auspicabile resa contemplativa. Niente più lotta, niente affanni, ma un invito a coltivare e salvare zone franche di raccoglimento. Un poema sacro della natura e del tempo che si fa tempio, nella celebrazione che qui avviene di un luogo di culto, centro spirituale, dimora di millenarie ritualità e arca di storie.

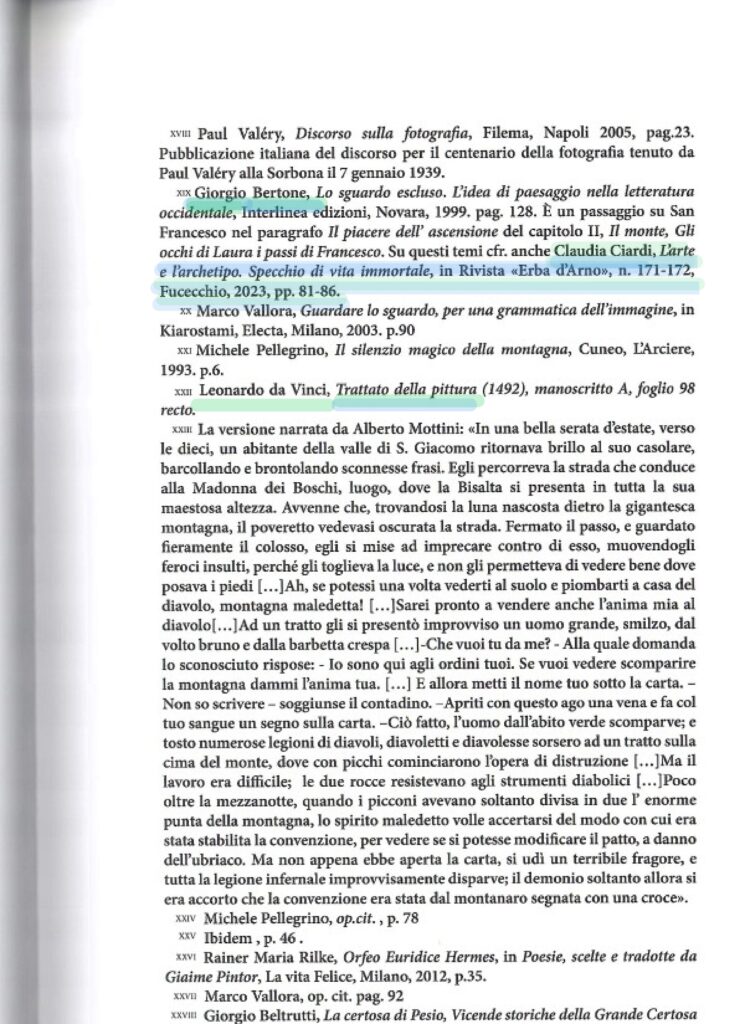

Annuncio con molto piacere la citazione di uno dei miei ultimi saggi, uscito su «Erba d’Arno», dove ho sviluppato alcune riflessioni sui caratteri dell’immaginario, il potere dell’immaginazione e le modalità di fruizione dell’opera d’arte. Trovarmi idealmente a fianco di Giorgio Bertone, il cui volume Lo sguardo escluso è stato una lettura segnante del mio passaggio liceale e direi ancor più delle mie successive esplorazioni, viene a porsi di nuovo come sigillo. Dico di nuovo in quanto questi corsi e ricorsi della mia vita hanno scandito ogni avvicinamento, ogni collaborazione, ogni osmosi con le traiettorie piemontesi. È sempre riaffiorato qualcosa, un tema, un interesse, una voce che quasi non credevo di ritrovare; anzi il loro inaspettato apparire, in un contesto diverso, me li ha resi ancor più vividi e se vogliamo significanti, anche in rapporto al passato.

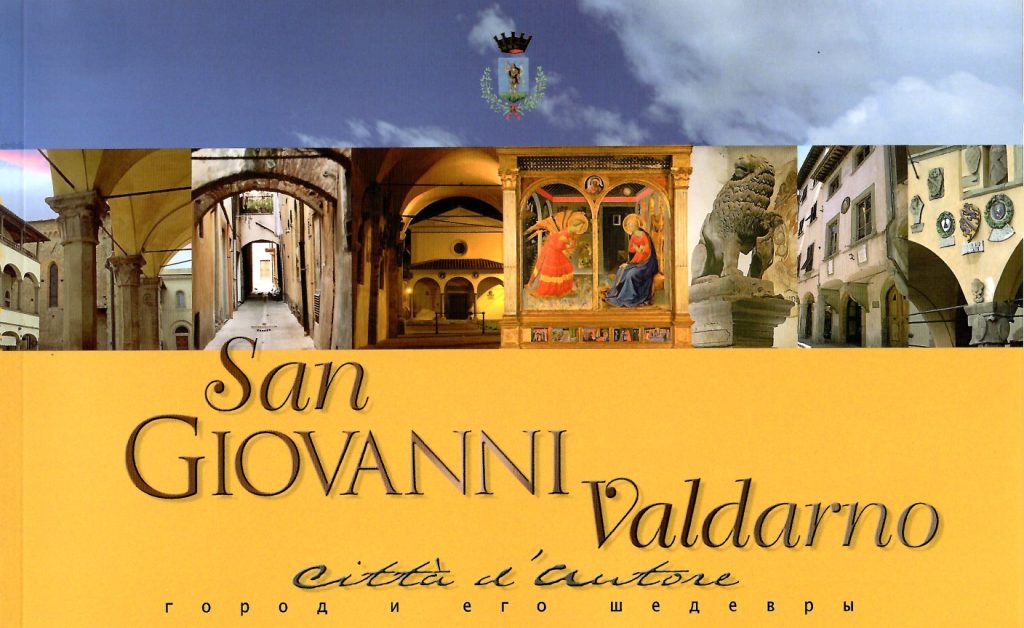

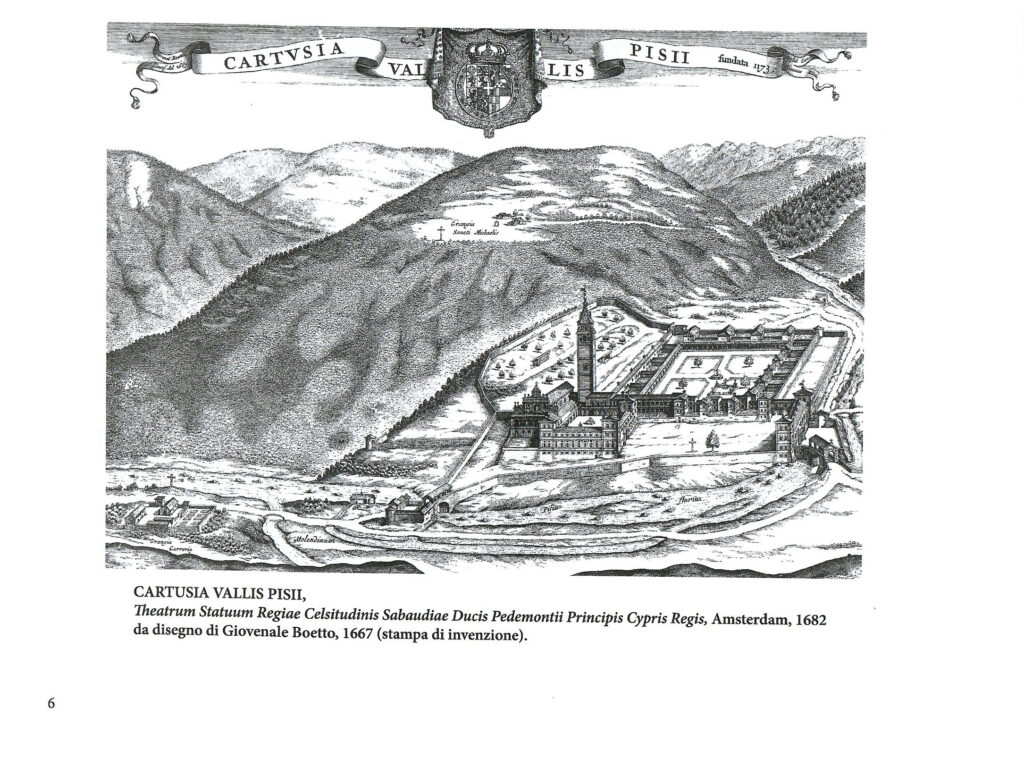

Si tratta inoltre di aver accostato, per così dire, le mappe delle certose fra Toscana e Piemonte. Ne fu già protagonista il tomo sugli studi schelliniani nel quale, da un inedito d’archivio, davo notizia di un foglio che mostrava l’interesse dell’architetto doglianese per questi luoghi dell’anima, mettendo in luce un appunto sulla Certosa di Calci. Sempre per quella magnifica e sorprendente continuità di energie creative e bellezza che ho appena evidenziato e che da anni mi conduce, una mia poesia su questo prodigioso complesso che abbraccia arte e architettura nel cuore dei Monti Pisani, Il cortile delle rose, ha ora ricevuto le attenzioni del Premio Gorgone d’oro XXIII.

Genius loci, potenza dell’immaginazione si diceva, qualità iniziatica del luogo che veglia i nostri passi. Le manifestazioni creative sono il frutto di questo nutrimento materno, di una madre che avvicina il figlio al seno, di un paesaggio in cui la fantasia trova sponda. Mappe sentimentali per una sentimentalità radicata e al contempo chiamata a trascendersi: «Quell’attesa di vita non ancora sbozzata dalla materia dei sogni».

Con la fotografia di Michele Pellegrino ho una lunga frequentazione dalle prime visite alle sue mostre a Cuneo e Torino, un battesimo ormai risalente ad alcuni anni fa. Pure in questo caso il consolidarsi di un mio rapporto e apporto in altri scenari culturali, è stato accompagnato dallo schiudersi accanto a me di atmosfere che sentivo all’unisono, fisicamente attraversate, quindi rielaborate davanti alle opere degli artisti che via via ho scoperto. I muri a secco, la limpidezza dei torrenti, cieli di nubi turrite, manti di neve che disegnano un incantesimo e replicano nient’altro che sillabe arcaiche a chi li interroga, le maestose ipnotiche cime delle Alpi del mare, i lunghi e quieti corridoi delle dimore storiche o degli edifici sacri che innalzano l’essere umano alla fede. E poi ancora sfogliando certi cataloghi. Su tutti cito, sempre di Pellegrino, la poetica di Alta Langa. L’altra collina, per me vera e propria iniziazione ai paesaggi e allo spirito delle Langhe. Desidero quindi ricordare il canto alla natura e all’arte di Prima che il tempo finisca, opera voluta dalla Fondazione CRC e pubblicata l’anno scorso da Mondadori Electa. Una riflessione potente quanto attuale sull’importanza di preservare l’irripetibile dono della natura. Adesso questo volume per gli ottocentocinquant’anni dalla fondazione della Certosa di Pesio viene a rinsaldare quell’intendimento, in un felice connubio fra la scrittura evocativa di Daniele Regis, architettura in parole, letteratura che si fa luogo e spazio, e i sentieri incisi nell’ombra, nel sole e nel vento dalle lenti fatate di Michele Pellegrino.

L’arte e l’archetipo

Gotico e montagne

Un tempo di natura prima che il tempo finisca

![Claudia Ciardi [margini inversi] – Il chiosco delle nuvole](https://www.claudiaciardi.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-spirale-2.jpg)