Per la mia pausa estiva quest’anno ho privilegiato gli itinerari del centro Italia dalla Valdichiana alla provincia di Foligno. L’estremità della Toscana interna e l’Umbria con il doppio anniversario di Signorelli e Perugino, cui vanno aggiunti i percorsi per l’anno robbiano, si sono posti come fulcro di iniziative di grande spessore, tuttora in corso. È stata l’occasione per tornare a esplorare, a passo lento, spazi e tracciati culturali che non sembrano esaurirsi in una sola visita. Anzi, sono proprio queste iniziative a creare i presupposti e incentivare un avvicinamento ai luoghi più responsabile, obbligando a soste che possano dirsi veramente tali. Come già ho avuto modo di dire, nell’incontro con un’opera d’arte, come con qualcuno del resto – perché si tratta di sensibilità affatto dissimili – il dove avvenga non è un fattore secondario. Aver visto Crivelli per la prima volta proprio nelle sue amate terre adottive marchigiane si è rivelata dal mio punto di vista un’esperienza di vera contemplazione, per così dire; certamente diversa se la prima scoperta fosse avvenuta altrove. Che poi si abbia una conoscenza pregressa e un legame intellettivo, mentale, con un artista è altra cosa ancora. Ma l’incontro, lo ripeto, lo stare in piedi davanti a un suo lavoro, che poi è stare secoli dopo davanti alle mani che lì hanno lavorato, sentire perfino quella carnalità dell’autore, incide profondamente sul tipo di consapevolezza che sviluppiamo. Il che attiene anche e soprattutto, lo dico di nuovo, alla nostra emotività. Conseguentemente è chiaro che non vi sia un modo unico e univoco di fruire la cultura. Chi dichiara che si passa in fretta davanti ai nostri capolavori senza capire nulla, enuncia una verità solo parziale. Sulla fretta, ha ragione in pieno – d’altronde se non si danno strumenti anche economici alle persone per fermarsi di più sarà difficile invertire questa tendenza. Sull’incoscienza starei attento, perché il rischio è divulgare una visione elitaria che inficia le reali possibilità di apertura e condivisione del nostro patrimonio. Ci sono gradi diversi di conoscere e sentire. Se anche sono totalmente a digiuno riguardo la storia di un capolavoro, il poterlo incontrare e soffermarmi lì nei pressi, mi innalzerà comunque. Ne ho parlato in uno dei miei ultimi saggi pubblicati sulla rivista «Erba d’Arno», in cui sono tornata a esplorare un tema che ho molto a cuore e che definisco “la taumaturgia dell’arte”. Tornerò quindi a rifletterci descrivendo il rito collettivo che si è tenuto in Piazza dei Miracoli il 9 agosto scorso, per il via alle celebrazioni della Torre pendente. Questo evento è stato infatti una summa di quanto espresso fin qui, di tutte le mie ricerche e convinzioni maturate finora, una grande lezione antropologica di cosa significhi l’accesso simultaneo gratuito e in piena libertà a monumenti e musei. Per inciso ci tengo a ribadire che in 180 km, la distanza da Pisa ad Arezzo, per coloro che su questa rotta hanno navigato in una settimana di pieno agosto, è andato in scena uno spettacolo incomparabile. Un’immersione nella bellezza che io credo non abbia avuto eguali al mondo.

Valga come ulteriore annotazione, a conferma, la piccolissima ma straordinaria mostra dedicata a luglio a Margarito d’Arezzo e le aperture in notturna del Cassero e del relativo polo museale a Castiglion fiorentino. Gioielli, come gioelli sono talune esposizioni minimali o minimaliste che anche adesso si stanno tenendo in tutta la penisola e che forse ci fanno scoprire una dimensione differente, più raccolta, meno dispersiva da cui avvicinare e sentire l’arte (a titolo d’esempio si rimanda a Bernini protagonista a Cellatica in Franciacorta fino al 29 ottobre).

Epicentri di storia e fascino mai tramontato. Le terre etrusche che spaziano dalla costa tirrenica alla Maremma primitiva fino in Valdichiana, per restare in area toscana, sono capaci di sprigionare intatta la loro profonda essenza. La mostra di Signorelli a Cortona è il punctum originis per risalire all’incredibile carriera di questo maestro. Oltre alle due sale in cui sono allestite opere provenienti anche dall’estero, insieme alla minuziosa e interessante ricostruzione della Pala di Matelica, il tutto introdotto da un documentario che aiuta ad abbracciare le coordinate spazio-temporali di una fastosa epoca della pittura dove ben si evidenzia pure il ruolo chiave di Foiano, si fanno largo i capolavori del MAEC che ospita, fra gli altri, diversi quadri della cosiddetta “bottega di Signorelli”. Nonché la tappa al diocesano e la chiesa di San Domenico, banco di prova delle abilità dello stesso Signorelli (la pala della Madonna col bambino), di Beato Angelico (L’Annunciazione) e Niccolò di Martino con il suo polittico.

A Foiano si è già accennato. Questo affascinante paese dei silenzi, distante una quarantina di minuti da Arezzo, dalle vorticose strutture in cotto che che hanno il loro cardine nella spettacolare Collegiata, è la quinta di una mostra diffusa dedicata alla maestria dei della Robbia. Un’idea ben concepita, in linea peraltro con le tendenze che vanno affermandosi sulla necessità di diversificare e decentrare i flussi turistici. E nell’aretino ciò ha i suoi effetti, perché siamo in territori dove fortunatamente le ripercussioni più deleterie dell’assalto non si vedono. Non in ultima analisi il motivo sta nei costi: queste valli non sono affatto per tutti e il mordi e fuggi, date le distanze e le poche infrastrutture, impraticabile; il che in tal caso non è un discorso dai risvolti elitari ma di semplice sopravvivenza e conservazione.

Il progetto e le iniziative dell’anno robbiano

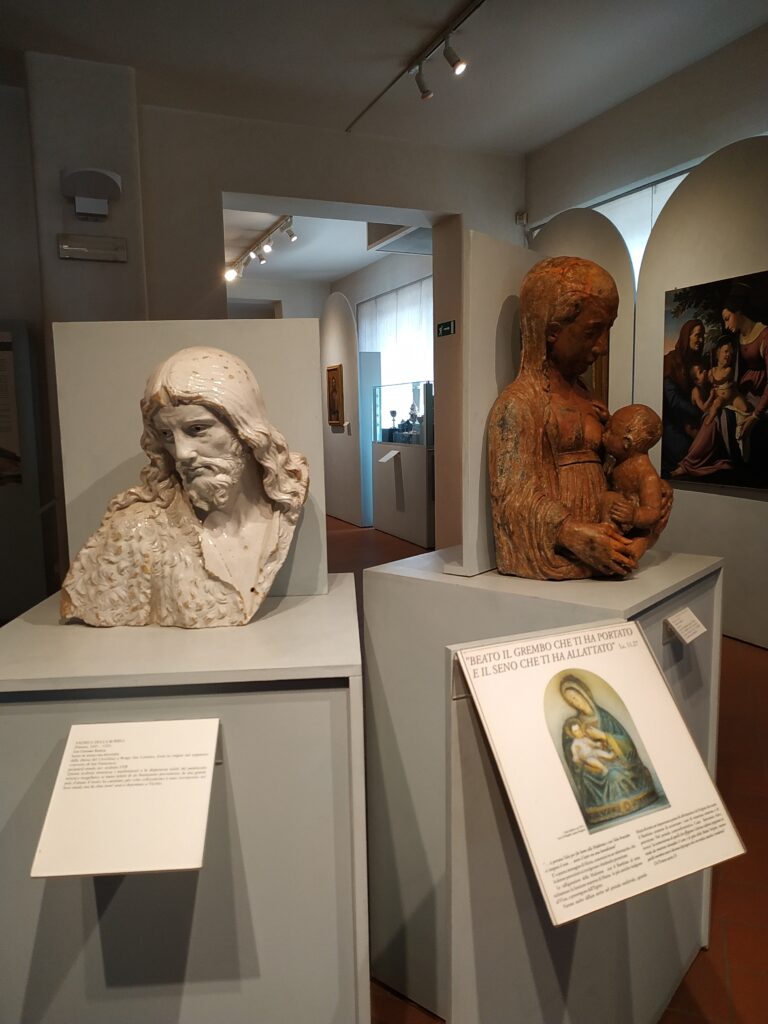

Infine la provincia folignate, questa sconosciuta propaggine dell’Umbria profonda. Si esce dal territorio di Cortona, seguendo la direttrice del Trasimeno e si avanza di un bel pezzo oltre Perugia. Il centro storico di Foligno è qualcosa di fuori dal tempo, una scheggia uscita dalla fucina dei Titani fra rugose colline che sembrano onde immobilizzate da un incantesimo. Il museo diocesano è semplicemente uno scrigno con alcune sculture lignee policrome di scuola locale che lasciano a bocca a aperta. Devo dire che questa piacevole esperienza mi si è poi protratta a Firenze. È stato come chiudersi una porta alle spalle per riaprirla settimane dopo sulla medesima stanza. All’inizio del percorso del Bargello, appena ho messo i piedi nella prima sala, mi si è presentata una Madonna dipinta che tanto mi ha ricordato quella osservata per una mezz’ora buona a Foligno. E infatti anche questa è di scuola umbra (umilmente oserei dire di maestranze folignati).

Scultura policroma in legno di noce

inizi del XIII secolo

Museo diocesano di Foligno

Le “relazioni meravigliose” in cui mi sono imbattuta quest’anno, in non pochi casi alla Mrs. Magoo, cioè come l’alter ego femminile di quel signore che cammina sopra il vuoto senza cadere né provare paura dal momento che non se ne accorge, mi hanno fatto sentire fortunata. Era davvero impensabile, è davvero impensabile eppure accade; non lo cerco e accade. Stando ad Antonio Machado “el camino se hace caminando”, e io posso dire di aver camminato molto. Per il resto, alla vita di una persona, al fiorire della sua personalità, si devono dare le condizioni, non è qualcosa di già fatto e già scritto ma è questione di opportunità, di intenzioni e sguardi che si schiudono su ciascuno di noi. Mentre si finisce, oggi particolarmente, per considerare gli esseri umani come già fatti. Pur essendo questo un palese controsenso, perché si è dentro un collettivo, un organismo che ha necessità di svilupparsi nelle sue diverse estensioni. Ad ogni modo quello che io ho schiuso da sola, almeno per questa parte, mi dice della bontà di tutto quanto finora mi si è offerto.

* Fotografie di Claudia Ciardi ©

![Claudia Ciardi [margini inversi] – Il chiosco delle nuvole](https://www.claudiaciardi.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-spirale-2.jpg)