Formatosi alla Scuola d’Arte Statale di Brema all’inizio degli anni Sessanta, ha poi intrapreso l’attività di grafico pubblicista a Monaco di Baviera a partire dal 1968. Contemporaneamente ha iniziato a lavorare come pittore e disegnatore freelance, affermandosi sempre di più dagli anni Settanta in avanti.

Qui un bozzetto dell’opera Goldene Spirale [Spirale aurea].

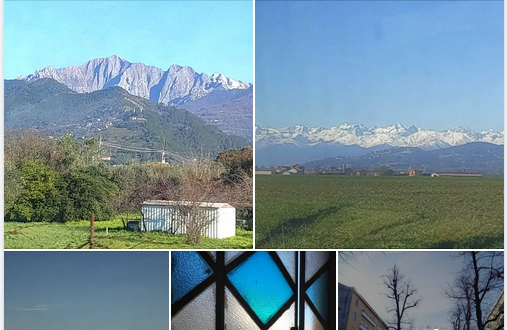

Per me febbraio significa i ricordi d’infanzia legati ai paesaggi invernali della Versilia con il corso mascherato. Le Alpi Apuane già si amalgamavano al mio sguardo nei limpidi pomeriggi assolati; io non ne avevo ancora consapevolezza ma assiduamente, silenziosamente quella poesia preparava in me le sue strade.

La rotta che poi, per i casi della vita, ho potuto percorrere fra la costa tirrenica e le Alpi piemontesi ha rinnovato l’incantesimo. La chiarezza dei profili alpini innevati è uno spettacolo di rara maestosità che dentro di me, in questo periodo dell’anno specialmente, ravviva molteplici stagioni del prima e dell’ora. Mentre nel mondo accade l’indicibile questa dimensione di trasognato nitore è un dono che brilla di luce propria.

Torino mi scuote, poi mi raccoglie e assolve decine di volte al giorno. E io la amo anche per questo, perché è il caposaldo della mia rotta. Se la città non si è spezzata, soprattutto in questi ultimi anni, è anche per la sua solidarietà silenziosa, per i suoi mercati che conservano un’autenticità affabile, popolare, per una gentilezza ostinata che si manifesta senza chiacchiere, senza belletto ma che sa quando intervenire, quando far breccia.

Il sole del tardo pomeriggio alla Tesoriera che si insinua fra le ultime tracce di neve ai bordi del prato, le Alpi che s’innalzano ovunque come fondale e corona, le vetrate a colori nei lunghi corridoi di palazzi che trasmettono l’intimità di tutti quelli che da almeno tre secoli a questa parte ci hanno abitato, sono per me una proiezione del lungo viaggio dell’infanzia, dalle montagne di fronte al mio mare a qui.

Avevo lungamente rimandato la lettura della conclusione di un libro. Mancavano poche pagine ma finito il mio isolamento lo riposi, non curandomene più. Il racconto aveva assolto il suo compito di tenermi compagnia nel silenzio e nella stanchezza del mondo. Risvegliata da quella condizione, mentre imparavo ad aggirarmi in una solitudine nuova imposta dalla convalescenza collettiva, il bisogno di sapere come “andasse a finire” divenne secondario, poi del tutto indifferente. Però quelle righe in sospeso, sconfessate proprio quando erano sul punto di rivelarsi, mi riaffioravano di tanto in tanto come un rimprovero. Arrivavo perfino a pensare che qualcosa non fosse andato per il verso perché mi ero sottratta a un monito. Come un capitolo che non si è voluto chiudere né affrontare per timore degli esiti. E siccome già altre volte nella vita ho provato in prima persona che un evento non è completamente aggirabile, che se pure ci illudiamo di averlo eluso, resta ai bordi del nostro sentire come un’esistenza non pacificata, è fatale ritrovarlo. Può anche darsi, quando ci si ripresenta sulla strada, che non abbia un volto amichevole ma venga con pretese accompagnate a modi sommari, per vendicarsi della trascuratezza che gli abbiamo destinato.

Quanto alla mia negligenza letteraria, accampavo scuse. Che le condizioni per cui mi ero avvicinata a quel libro non sussistevano più, quindi anche la chiusa diventava blanda, inefficace il suo messaggio. L’averla ignorata non era insubordinazione ma asciutta conseguenza di qualcosa che era venuto meno, che aveva smarrito la propria voce. Allora perché continuare a pensarci? Infine un giorno, non so dire il motivo, ho deciso comunque di saldare il mio debito. Sono tornata a quelle pagine ammutolite, ferme a un pomeriggio di due anni prima. E ho capito. La fine del libro, letta allora, semplicemente mi sarebbe scivolata addosso senza parlarmi. Affinché la parola si esprimesse davvero, altro avrei dovuto vivere per quella durata esatta in cui il seme interrato nelle pagine si fosse aperto una via verso la superficie dove avevo continuato a respirare. Così seppi che l’ultima immagine di quella storia era legata alla costellazione della Freccia che tuttavia mancava il bersaglio, risparmiando il Cigno. Sentii sciogliersi un nodo. Lo percepii come il mio stesso catasterismo.

Che ci saremmo incontrati e non incontrati, e in questo andare paralleli saremmo stati tanto vicini quasi da toccarci, perfino compenetrati a momenti, lo ha scritto qualcuno per noi. L’esserci riconosciuti in quel ritratto ci ha fatto paura né possiamo averne biasimo. Era troppo da spartire. Del resto in quell’oracolo si raccontava in dettaglio anche la nostra fuga. Terrena la tua, nella cadenza dei cieli la mia, continuando a scambiare nei nostri pensieri questi due elementi che non abbiamo osato mischiare.

È la poesia, è la poesia che mi distoglie, per riportarmi inesorabilmente a me stessa. Lo so, lo so. Ancor più per questo sono leale con lei. Perché mi ha sempre detto e predetto tutto quello che sarebbe stato e non stato. E considero la sua infallibile forza a cui mi affido, il più limpido retaggio.

![Claudia Ciardi [margini inversi] – Il chiosco delle nuvole](https://www.claudiaciardi.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-spirale-2.jpg)