Via Montelungo, case basse tinteggiate di giallo, forse vecchie manifatture. A piedi dal sottopasso s’impiega abbastanza per affacciarsi sull’Aurelia. Una galleria che ti scava dentro e sembra non voler finire. Quando si sbuca dall’altra parte il tempo è cambiato. Prima il sole, poi umido e piovigginoso. Un mazzo di fiori legato con un fil di ferro a un tronco d’albero, memoria di qualcuno venuto a mancare lì nei pressi. Brividi all’idea di un investimento, mentre la pioggia sferza il ricamo della stoffa che cinge i fiori. Il tutto nel giro di una decina di minuti. Cos’ho attraversato dunque?

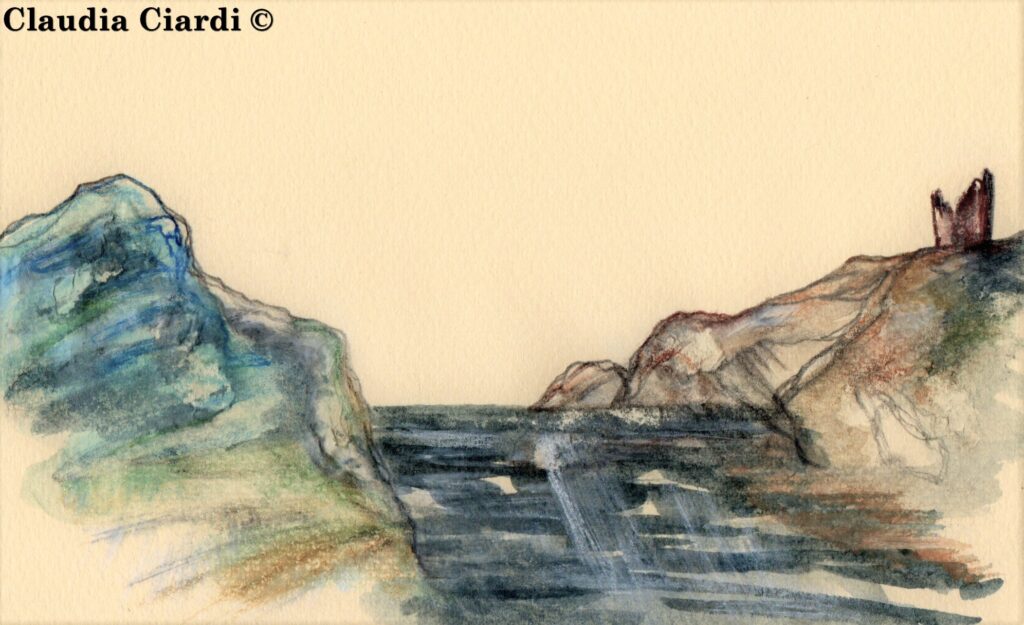

Passaggio a livello. Il passaggio. Un binario che si perde in campagna e mi rimanda indietro scene vissute altrove – simili o meno non importa. Sempre un cammino che si apre e si chiude sovrapposto o confuso a una visione ricorrente, un mantice che ripete senza posa “riconoscersi o perdersi”, ma non poterlo fermare, non saperlo afferrare. Nulla s’impara in questa discesa, nulla si antepone o pospone. È quasi un franare, di materia che si sgretola intorno, d’immateriale sostanza dove non c’è appiglio né corda che tenga. Acqua gorgogliante che trafila nelle chiuse, giorno e notte sentirla sussurrare dalla piana novarese. E la mattina sfiorare il fresco dei giardini e aver davanti la montagna scolpita. Vista delle cime innevate sopra lo specchio delle risaie, tutto in riflesso come un mondo rovesciato, su cui ubriache dondolano le fioriture. L’acqua e la pietra, il fluire dei silenzi, le caviglie che oscillano nella ruota della corrente.

Esser di qualcosa, farsi cosa, chiamarsi come i luoghi, a questo mi capita talvolta di pensare. I nomi di due mie bisnonne erano Elba e Vienna. L’isola, o magari anche un fiume che scorre a nord, e l’impero. Ma nel caso della mia antenata fu l’isola. Nata a Marciana Marina, in tarda età prendeva ancora il mare da sola per attendere alle ultime incombenze familiari, le sue lettere vergate in una grafia tesa fra orgoglio e scioltezza. Vienna invece morì giovane, sul ciglio di una strada, vittima di un incidente mentre festeggiava l’arrivo degli americani. Una morte improvvisa e precoce, beffarda verrebbe da dire, in mezzo alla gioia degli altri. Una fine che ha segnato almeno due generazioni di donne, quella della figlia di lei e di mia madre, orfane di una guida, di una spalla su cui poggiare il viso. Sul canterale di camera nella prima vecchia casa-torre dove ho abitato, una casa inforrata tra i vecchi vicoli di mezzogiorno, c’era una fotografia in cui mi specchiavo. Perché Vienna aveva lo stesso mio viso, la medesima forma, volendo anche un lampeggiare perso e melanconico nello sguardo.

Chi riceve il nome di un luogo prende su di sé le sorti di altri mondi. Credo di averlo imparato bambina davanti a quell’immagine, nella luce fioca di quella stanza, quando si tirava il velario per lasciarmi dormire. È fatale sia così. Se poi in una stirpe scorre sangue isolano il suo sciabordare sarà onda e risacca. Il legame con un lembo di terra circonfuso dal mare non si estinguerà nella terraferma ma premerà, torcendosi fin dentro i sogni di una marea carnale.

Affiorano nella mia storia un arcipelago mediterraneo e uno asburgico, molto più di due geografie, e un abisso alquanto più profondo dei ritratti incorniciati sui mobili di casa. Ho ereditato la somiglianza a due parenti giovani, tolti alla vita prima che potessero pienamente coglierla. Lo zio diciottenne dell’altra mia nonna, il fratello di Elba, morì poco dopo l’inizio della grande guerra. Partendo disse che non sarebbe tornato. E prese congedo. Si potrebbe pensare che le forze di due esistenze non vissute talora si avvicinino di nuovo al mondo. Infatti io sento a momenti dentro di me queste energie sparse e allo stesso tempo contratte che vorrebbero liberarsi, senza trovare ascolto. O se le ascolto e sto per afferrarle, sono loro a sottrarsi. Non so perché fuggano così, magari sono io a non sembrar pronta, non ancora, non ancora.

Quanto al battesimo del luogo ha preso in me un’altra svolta; simbolica, purché non suoni troppo stentoreo. Vengo dalla torre. Architettura e numero della mia nascita nella stesa dei ventidue arcani. I tarocchi l’additano come una carta veloce. Temibile e veloce. La carta del cambiamento. Una resa dei conti. Suo custode è il mago, che lavora dietro le pareti; ma anche altri possono abitarla. Non vi è certezza al riguardo. Improvvisamente colpita da un fulmine, la struttura cede. Pure non si tratta di una fine, piuttosto è la catarsi, una liberazione, la fuga verso l’esterno di ciò che era costretto fra le mura. È la caduta delle apparenze, l’incantesimo sciolto, la fecondazione, la schiusa. Il venir meno di rigidità che hanno ostacolato, la crisi di chi si è opposto e non può più opporsi. Di chi ha calpestato e non può infine perpetrare il suo scempio. È il germogliare del seme interrato che ha corso pericolo di soffocare ma che un impulso incontrollato spinge nell’alto e nel fuori. Questa energia decide il nome e i destini, stabilisce il loro apparire, è l’artefice segreto. Non c’è atto che possa fermarla, quando la sua volontà prepara i nuovi cammini.

Sono stata io calpestata? Ebbene, al colmo mi sono aperta una breccia, anzi mi sono fatta breccia. Con brutalità andavano ripetendo: “impara a fare le cose per te”. Di tipi che mi hanno parlato addosso ne ho incontrati parecchi. Non traevano sincerità né sintonia, perché non gli corrispondevo. Brancolando nella cecità peggiore, quella dei sensi, non vedevano come tutto in me prendeva forma per contatto, nell’innocenza di un tocco che era già destino. Perché l’autentico lo scambiavano per inautentico. La spontaneità era misfatto e il misfatto dell’oggi è che siamo continuamente distolti. Ma infine la crepa si è aperta.

A quanto si racconta c’erano un tempo sull’Appennino molte guaritrici. Ci si andava per avere un responso. Sull’olio versato in una bacinella si facevano segni, cantando parole incomprensibili. Me ne hanno riferite tante di storie così. Anche di gente famosa che da piccola era andata a consulto. Nell’esorcismo risaliva la sapienza montanina, la mantica di una poesia che non si scalfiva al pari della pietra, sigillata in qualcosa d’ignoto che adesso rifiutiamo costernati.

Io osservavo le selle dei monti, il crinale spoglio dove pochi alberi resistevano con le chiome pettinate dal vento e la pietraia in bilico sul mirteto. Fatalità dei nomi e dei luoghi, numeri che compongono date che s’intrecciano a date precedenti e seguenti, arcipelaghi dove si affollano i ricordi. I sei anelli di una torre che disegnano una nascita. Il nord e il sud, tra spinte e controspinte, la fiaba gotica sulla fronte greca. Mia madre e mia nonna mi tengono per mano all’ingresso della piazza. C’è tanto sole ovunque, la piazza è luce, le nostre dita sono luce, bianco su bianco.

Veloce la mia carta si è levata dal mazzo. Ero bambina un attimo prima, dietro l’ombra del velario. Ero un’isola nella carne dei miei antenati isolani. Passaggio sul confine. Approdare alla terra dalla propria terra e da lì in altre contrade, in numeri e giorni che sembravano far eco e replicarsi nei miei. Nello specchio di un volto verso cui mostravo somiglianza. E lì mi sono guardata e cercata come mai avevo fatto prima. Lì ho intuito qualcosa che mi trascendeva, che ognuno di noi trascende. Poi tornavo a fissare le pieghe dei crinali, l’eterno poema del bosco e del monte. Qualcosa che si è schiuso ma non ancora schiuso, il seme meraviglioso che benedice il tuo nome e dice tu sei.

![Claudia Ciardi [margini inversi] – Il chiosco delle nuvole](https://www.claudiaciardi.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-spirale-2.jpg)