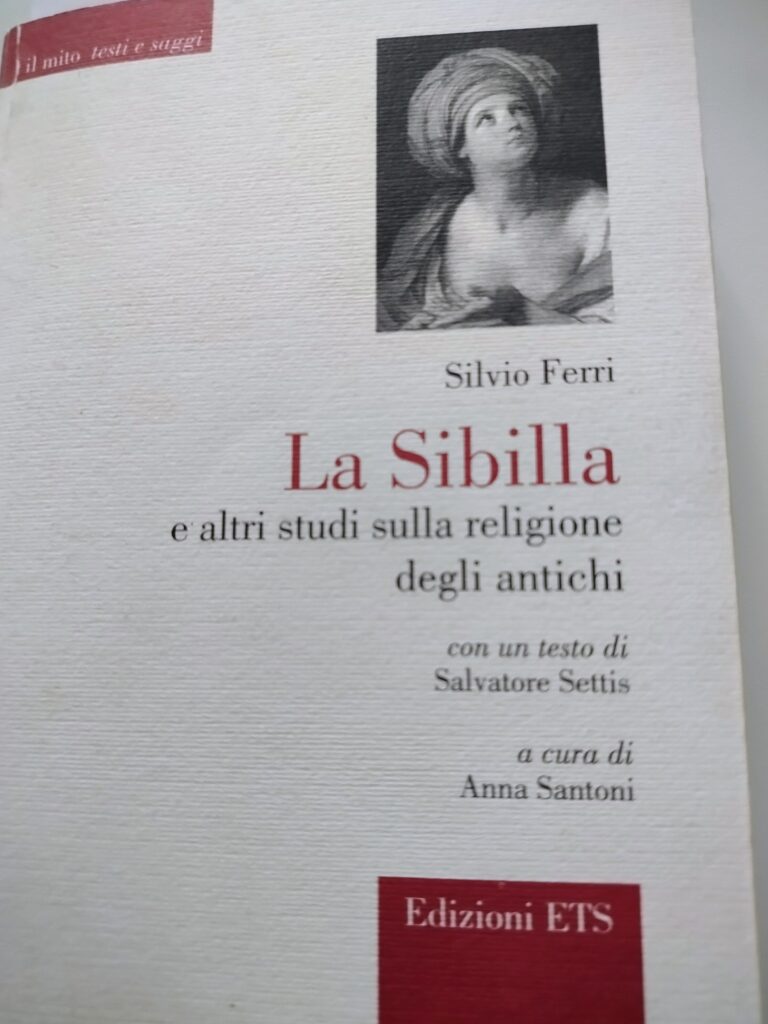

Sulle tracce degli studi compiuti da Silvio Ferri, proseguiamo ad addentrarci nel mistero della Sibilla, tentando una restituzione della sua identità religiosa e della sua personalità divinante. Questo tipo singolarissimo e longevo di donna provvista di estrema intuizione e saggezza, qualità infuse dal dono profetico apollineo, ha radici nella devozione popolare greca in un tempo che sfida la rigidità dei limiti cronologici imposti dagli esegeti. Contemporanea o di poco successiva all’arte dei cantori – è un fatto che Omero non ne faccia alcuna menzione tra i suoi versi – sicuramente antecede l’insediamento della Pizia a Delfi.

Quest’ultima è infatti figlia di un processo di istituzionalizzazione del culto, inserita in un collegio sacerdotale e in una pratica cerimoniale che prevede l’utilizzo di specifici strumenti divinatori nonché di un codice comunicativo per trasmettere il responso. Sibilla è il suo alter ego, diciamo così, più libero, nelle cui vene la religiosità arcaica scorre senza compromessi né censure dettate dagli apparati pubblici. Sul piano della ricerca ci offre pertanto la possibilità di esplorare un fenomeno inerente alla sfera sacra svincolato, non intorbidato, a uno stadio più primitivo non solo in termini storici ma anche sotto il profilo umano.

Dunque, quali sarebbero gli indizi salienti, i cosiddetti marcatori, che fanno della Sibilla un resto emblematico di un atteggiamento psico-religioso esteso e capillare nelle credenze della Grecia antica?

Hieròs gámos (ἱερὸς γάμος), l’unione sacra col dio, veicolo di catochè (κατοχή), la possessione da parte dello sposo divino. La ierogamia non era affatto intesa come mero contatto dello spirito; è questa semmai una lettura influenzata da una cultura più tarda. Per gli antichi l’avvicinarsi del dio corrispondeva a un atto carnale, che decretava la sua sposa e perciò destinataria delle capacità profetiche. L’atto sessuale offriva il dono della predizione che si esercitava senza alcun mezzo, senza altro tramite che la presenza del dio stesso nel corpo della Sibilla. In quanto prescelta, era la custode di tale traccia celeste dovuta all’unione carnale e mistica.

Quanto alla possessione, che nel caso presente si riconduce alla follia mantica, secondo quanto stabilito su questo argomento da Platone nel Fedro, esprime quel legame dinamico spesso scientificamente accertato fra la religione e l’amore. Anzi, nella sistemazione platonica, delle quattro forme di follia (mantica per dono di Apollo, telestica causata da Dioniso, poetica, erotica), quella d’amore è più nobile, intrisa di meno ambiguità rispetto a tutte le altre. Eros infatti sarebbe fra le divinità il mediatore per eccellenza, colui che più è capace di riavvicinare il mortale e l’immortale. L’innamorato, sotto l’effetto rivelatore del dio, grazie alla reminiscenza ottiene la massima visione della bellezza corporea e la contemplazione delle forme intelligibili; torna a sentirsi come quando l’anima preesisteva al corpo nel mondo delle idee.

Per un’accurata discussione di tali temi si rimanda al capitolo di Luc Brisson, Del buon uso della sregolatezza in Divinazione e razionalità, a cura di Jean-Pierre Vernant, Einaudi, 1982.

Due ritratti in cui appare evidente l’ispirazione ai connotati della Sibilla

📌 Timashevskiy Orest Isakovich, Girl of Italy, XIX sec. 📌 Francois Joseph Navez, Portrait of a woman with a turban, 1826

Sibilla vaga da sola, divaga e si ricostituisce ovunque l’immaginario popolare intenda riservarle uno spazio. È propensa al sincretismo, tratto estremamente vistoso nella sua assimilazione all’interno del mondo romano, dove non a caso cumula in sé gli aspetti della Pizia greca. Riferimenti in questo senso si trovano ad esempio nelle Metamorfosi di Apuleio.

Spesso gli interpreti moderni si sono concentrati di preferenza sulla Pizia, trascurando o fraintendendo il carattere sibillino, solo perché come spiega bene Silvio Ferri si tratta di una creatura più vistosa e meno complicata. Qui opera diffusamente, e la Sibilla ha il merito di mostrarcelo in controluce, un tipico pregiudizio sul mondo greco antico che ha inibito per molto tempo l’ammissione di forme superstiziose proprie di un culto ellenico popolare.

Concludendo, l’universalità della Sibilla, in quanto resto meno cristallizzato e più sfuggente dell’antico, le ha permesso di sopravvivere alla fine del mondo greco e romano per riemergere insieme all’enigma del suo potere sacro in epoca medievale e rinascimentale. Qui le sue caratteristiche si fissano nella cosiddetta Sibylla sapiens, figura sapienziale e afflitta, pur continuando a pulsare entro il suo cuore la polimorfia che lì l’ha condotta. Qualcosa che si avverte in sottotraccia e non smette di interrogare i suoi devoti, anche fra gli insospettabili adepti contemporanei.

On Femininity and Art: Claudia Ciardi autrice/ Linkedin Profile

Link ai post tematici su youtube – Canale “margini e miraggi”

Claudia Ciardi, Umana Sibilla, con una prefazione di Daniele Regis, Setart Edizioni, aprile 2025

![Claudia Ciardi [margini inversi] – Il chiosco delle nuvole](https://www.claudiaciardi.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-spirale-2.jpg)